'Trago a vida aqui na voz'

Uma das maiores cantoras brasileiras, Gal Costa – morta aos 77 anos, na quarta-feira – foi muitas: intimista, feroz, suave, carnavalesca, romântica, sensual.

Era o final de 1971, quase novembro, e quem estava ali pela praia de Ipanema voltou para casa levando um brinde.

Alguém havia percorrido a orla distribuindo o número zero de uma nova revista, feita num formato diferente – tabloide dobrado, o que lhe dava um aspecto que também era de jornal –, de design moderno e com um nome em inglês que os mais antenados daquele tempo já reconheciam como uma autoridade em rock e em contracultura: Rolling Stone.

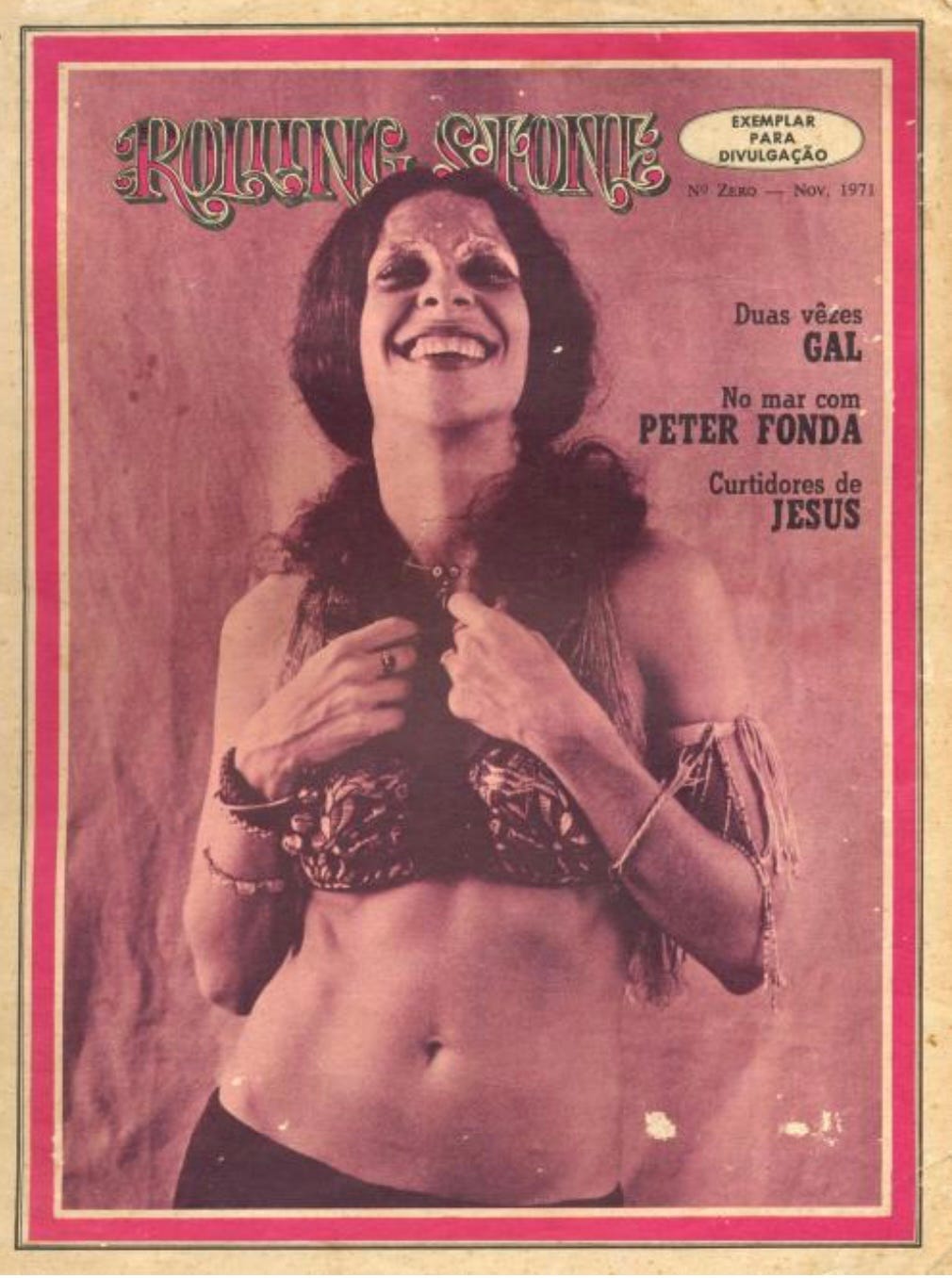

Na capa, numa foto colorida em tons de rosa, uma moça sorridente e desafiadora, de olhar brincalhão e maroto, com uma maquiagem metálica enfeitando sua testa, os cabelos fartos mais ou menos domados por um rabo-de-cavalo, um bustiê decorado por conchas e bordados e uma tira com miçangas entrelaçadas na palha fina, o ventre e o umbigo nus naquele corpo posicionado como se a meio caminho de um requebro. “Duas vezes Gal”, anunciava a chamada.

Aos 27 anos, Gal estava lançando o primeiro álbum duplo registrado ao vivo no Brasil, como alardeava sua gravadora, a Phonogram: Gal A Todo Vapor, feito no Teatro Tereza Rachel, em Copacabana, onde ela permaneceria em cartaz no ano seguinte e de onde deslancharia para imperar como a principal cantora a fazer a ponte entre o grande cancioneiro brasileiro e o rock, a MPB e o underground.

Gal fora escolhida para apresentar a Rolling Stone ao Brasil por integrar o grupo de “gente quente que, através de sua energia e ambição, (está) fazendo as coisas que (queria) fazer”, conforme o editorial/apresentação da revista.

Naquele momento, Gal já não era mais "apenas” a Maria da Graça, tímida e de voz doce, trazida para o primeiro plano da música brasileira ao se apresentar no palco com Gil e Bethânia e gravar junto com Caetano. Tampouco ainda era a montanha de cabelo penteado em estilo afro e o rugido de “é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte” toureando uma platéia hostil de festival para tornar-se a musa do Tropicalismo.

Para Luiz Carlos Maciel, no texto de capa para aquele número zero, a “Gal mutante” dava uma “mostra evidente de que não está parada, deitada na cama macia do estrelato”.

Palavras proféticas: dali em diante, em 57 anos de carreira, Gal nunca ficou parada. Foi plural, foi muitas.

Tornou-se um das principais símbolos (sexual, também) do desbunde e de sua geração, capaz de derreter corações com “Baby", de sacudir as estruturas com “Dê Um Rolê” e de se impor como grande intérprete em releituras de clássicos ("Índia”), merecedora até de emprestar seu nome a montes de areia de praia, para ela elevados à mais nobre – e viajandona – categoria de “dunas”.

Traçou uma rota em direção a uma carreira rica, variada, espetacular, onde sua voz, uma das maiores da música brasileira, ficava à vontade – e se destacava das demais – qual fosse o estilo escolhido pela cantora. Versátil, tinha uma voz que Nelson Motta descreveu como sendo “cristal e veludo – mas também labareda”.

Gal foi intimista, feroz, suave, carnavalesca, romântica, sensual. Hippie e estrela da televisão. Ídolo gay e diva da música brasileira.

Renasceu e desafiou incontáveis vezes: foi uma Doce Bárbara, fez tema de telenovela (“Gabriela"), adotou uma persona de estrela da Broadway (no show “Gal Tropical”, de 1979). Gravou rock, jazz (ao vivo no Blue Note, templo do gênero em Nova York), pop, samba, reggae. Era capaz de cantar com igual brilho Caymmi, Barroso, Dylan ou Sullivan e Massadas. Ficava à vontade no frevo ou estrelando um espetáculo modernista dirigido por Gerald Thomas, já madura. E adentrou a segunda metade da sexta década de vida com apetite pelo novo e pelo futuro, cercada agora não por seus contemporâneos, mas pelos filhos deles (o álbum Recanto, produzido por Moreno Veloso).

Seu último álbum, Nenhuma Dor, de 2021, a aproximou de artistas bem mais jovens e que, de certa forma, representavam, cada um a seu jeito, o mesmo espírito de criatividade e inquietude que movia aquela moça da revista de 1971 – como Rodrigo Amarante e Tim Bernardes, com quem gravou uma dueto sublime de seu clássico eterno, “Baby”. E, num toque especialmente significativo, a foto escolhida para a capa do disco ecoava exatamente a mesma época da foto usada na Rolling Stone meio século atrás.

No final, na essência, Gal viveu e trabalhou a serviço de sua voz, em benefício da canção, atitude traduzida por Caetano Veloso na letra de “Minha Voz, Minha Vida”, a música que deu a Gal em 1982, e que ele destacou, na triste tarde de quarta-feira, numa entrevista:

"Minha voz, minha vida

Meu segredo e minha revelação

Minha luz escondida

Minha bússola e minha desorientação

Minha voz é precisa

Vida que não é menos minha que da canção.

Meu amor, acredite

Que se pode crescer assim pra nós

Uma flor sem limite

É somente porque eu trago a vida aqui na voz"

Meu Nome É Gal

A voz, em 34 canções

E mais …

Os 80 anos de Paulinho da Viola. A quinta temporada de The Crown. Bob Dylan analisa 66 músicas. Willow vira seriado. IA para garimpar os arquivos da MGM. Setenta anos de fotos de Walter Firmo. E se os gêneros dos personagens da mitologia grega fossem trocados?

– Amanhã, sábado (12/11), Paulinho da Viola completa 80 anos de vida e o mestre do samba carioca celebrará a ocasião com um show hoje, sexta-feira, no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Conforme disse a O Globo, ele poderá sacar da manga algumas canções do inicio de sua carreira, como sua primeira parceria com Capinam (“Canção Para Maria”) e “Minhas Madrugadas”, de 1971, composta com Candeia. Depois, o artista sai em turnê pelo país, com apresentações agendadas em 15 cidades. E Paulinho é objeto de uma nova biografia, Filosofia do Samba, escrita pelo jornalista Ruy Fabiano, onde é revelado que durante a pandemia o músico se dedicou a restaurar … uma cítara.

– A Netflix disponibilizou essa semana a quinta temporada de 'The Crown', série que desde 2016 vem dramatizando os percalços da família real britânica. A nova leva de episódios chega dois meses depois da morte da Rainha Elizabeth II, aos 96 anos. Curiosamente, uma das primeiras cenas desta temporada mostra a monarca (representada agora por Imelda Staunton) passando por um check-up de saúde. Na fase atual da série, o Príncipe Charles é vivido por Dominic West, enquanto Elizabeth Debicki faz o papel de princesa Diana.

– Saiu nos Estados Unidos The Philosophy of Modern Song, coleção de ensaios escritos por Bob Dylan sobre a arte e o ofício da composição, usando como ponto de partida músicas de artistas como Nina Simone, Hank Williams, Stephen Foster e Elvis Costello. São textos em que Bob – hoje um dos grandes oitentões da música – vem trabalhando desde 2010 para o que é seu primeiro livro desde Chronicles: Volume One, lançando em 2004. Bob destacou 66 músicas para tecer suas considerações, dentre elas “There Stands the Glass”, sucesso de Webb Pierce em 1953, “London Calling”, do The Clash, "Everybody Cryin' Mercy", de Mose Allison, e a gravação de “Mack The Knife” feita por Bobby Darin.

– Estreia 30 de novembro na Disney + o reboot em forma de série de Willow-Na Terra da Magia, o filme de fantasia dirigido em 1988 por Ron Howard e estrelado por Val Kilmer. O elenco da série – cujo showrunner é Jonathan Kasdan, filho do também roteirista Lawrence, velho parceiro de Steven Spielberg em clássicos como Star Wars Episódio V - O Império Contra-Ataca e Os Caçadores da Arca Perdida) – traz um bom número de jovens talentos mas preserva atores principais do filme, como Warwick Davis, no papel-título.

– A MGM está usando Inteligência Artificial para garimpar seu catálogo a serviço de pesquisadores e campanhas de marketing em busca de uma cena ou frase icônica dos filmes lançados pelo estúdio. É um serviço self-service que funciona 24 horas por dia, como qualquer plataforma de e-commerce. Você faz sua busca, adiciona o que desejar em um “carrinho”, depois conclui sua transação e recebe os arquivos adquiridos.

– Chegou ao CCBB do Rio de Janeiro a exposição Walter Firmo: no verbo do silêncio a síntese do grito, que já havia ocupado o Instituto Moreira Salles, em São Paulo, com 266 imagens produzidas pelo craque da fotografia – hoje com 85 anos – entre 1950 e 2021. São registros de negros brasileiros – músicos, operários, vendedores na praia, fiéis numa missa – para “honrá-los e retratá-los como totens. Eles ajudaram a construir esse país a chegar onde chegou”, como explicou o fotógrafo.

– E se os gêneros dos personagens da mitologia grega fossem trocados? Pois foi essa a ideia que teve o casal britânico Karrie Fransman (artista criadora de quadrinhos) e Jonathan Plackett (auto-denominado "inventor digital”) na hora de bolar seu novo livro, Gender Swapped Greek Myths, onde patriarcado e masculinidade tóxica não têm vez. Tudo para mostrar às filhas que o mundo não se resumia ao “tipo de mensagens que elas vinham recebendo”. Portanto, resolveram dar um “reequilíbrio”na situação. Não é a primeira vez que reimaginam os clássicos. Em 2020, lançaram um livro onde trocam os gêneros dos contos de fada.

Lado Z – Nas trincheiras do jornalismo musical, mundo afora, com José Emilio Rondeau

Memórias imperfeitas de uma tarde no deserto com Ozzy Osbourne e Max Cavalera

Eu não queria ir. De jeito nenhum. Nem pensar!

A missão era viajar de Los Angeles para Phoenix, no Arizona, para acompanhar Max Cavalera no Ozzfest, o festival itinerário de rock estrelado, lógico, por Ozzy Osbourne.

Até aí, tudo bem.

Mas era um show ao ar livre, em pleno verão, um calor de rachar, num lugar de clima desértico, tipo Velho Oeste.

Só que havia um porém a favor: o show daquele dia – como os demais da edição 1997 do Ozzfest – seria encerrado por uma versão do Black Sabbath com Tony Iommi na guitarra, Geezer Butler no baixo (até aqui, a formação original e clássica) mais o potente Mike Bordin (ou Puffy, como o chamavam seus colegas de Faith No More) na bateria. Já tinha visto Ozzy Osbourne, solo, no primeiro Rock in Rio, mais de uma década antes. Mas Black Sabbath quase intacto, àquela altura do campeonato, era uma oportunidade única.

E lá fui eu, em busca de Max. De olho no Sabbath.

O vocalista e guitarrista havia deixado o Sepultura no ano anterior e estava preparando os planos para o que viria a ser sua nova banda, Soulfly. E a ideia era conversar com ele sobre tudo isso a caminho do show.

A casa de Max e a esposa Gloria não poderia ser mais “normal”– idêntica a qualquer residência de classe média num subúrbio americano. O que eu esperava? Um acampamento de visigodos? E lá dentro quem mandava, como acontece em qualquer família, eram as crianças. Cinco, ao todo. Sendo que o menor era Zyion, de quatro anos.

Max e Gloria me receberam com toda a atenção e hospitalidade, mas, como já se aproximava a hora de irmos todos para o Blockbuster Desert Sky Pavilion, onde seria o festival, partimos para lá.

No portão de entrada do estacionamento dos artistas, Gloria explicou que havia recebido instruções da esposa de Ozzy – Sharon Osbourne – para entrar por ali. O segurança, talvez com os miolos já cozidos pelo calor de mais de 40 graus, sacou de seu rádio para informar: “a esposa de Ozzy está aqui no portão!”. Gloria se apressou em corrigir: “Não sou a esposa de Ozzy, sou convidada da esposa de Ozzy”.

Esclarecido o mal-entendido, chegamos ao backstage, onde recebemos passes de acesso livre. Max e Gloria se dirigiram ao camarim de Ozzy e fui para a platéia, assistir ao show que estava acontecendo. Não lembro quem era. Meu cérebro, àquela altura, desidratado e exposto ao forno do deserto, já não acumulava mais muita informação.

Tenho a impressão, mas não certeza, de que, quando escureceu, Ozzy se apresentou, solo. E de que Max apareceu em cena, também, para acompanhá-lo. Pode ter acontecido, pode ser miragem do deserto implantada na minha memória carcomida. Não sei.

Mas tenho de certeza de que vi quando subiu ao palco Marilyn Manson, porque nessa hora eu corri para o backstage e fui assistir ao show detrás da banda – não porque fosse fã, muito pelo contrário, mas porque ali era mais fresquinho.

Dessa experiência não esqueci: a garotada urrando de prazer com o show, emocionada, enquanto, lá de trás, dava para perceber o papel que cada músico da banda representava, o teatrinho do rock encenado, com “personagens”, fantasias e “papéis”.

Quando chegou a hora do Sabbath, já estava de volta à frente, numa das primeiras filas, saboreando a zoadeira de sirenes saudando a chegada da banda ao palco. Uma esporreira que seria logo engolida pelo peso da banda, com Puffy quebrando tudo na bateria com seu vigor de 35 anos de idade.

Pense que Ozzy, Iommi e Geezer eram bem mais jovens do que agora, “meros” cinquentões. E a energia do show eletrizou o público – e compensou todo o sacrifício do calor excruciante.

Quanto a conversar sobre os planos futuros de Max, creio que nunca aconteceu. Porque a memória seguinte que tenho é de entrar correndo no aeroporto refrigerado, a caminho de casa, vários graus abaixo, na escala Celsius – ou Farenheit, pois eram os Estados Unidos.

PLAYLIST FAROL 12

A geleia geral de Ibrahim Maalouf. O jazz devocional de Surya Botofasina. O pós-punk feminino do Big Joanie. O humor afiado de Les Vulves Assassines. E o cinquentenário do primeiro álbum do NEU!

Ibrahim Maalouf – “El Mundo” – Um libanês criado na França encarregado do trompete e da composição, um título em espanhol e uma brasileira no vocal (Flavia Coelho, baseada em Paris) compõem uma geleia geral nutritiva que faz parte do excelente 17º álbum de Ibrahim, Capacity To Love, no qual mistura jazz, hip hop, blues, pop e funk carioca e tudo aquilo que convencionou-se chamar de world music.

Surya Botofasina – “Beloved California Temple” – Discípulo de Alice Coltrane, o tecladista californiano faz um jazz de teor devocional com uma certa coloração brasileira nos arranjos.

Big Joanie – “Your Words”– Trio feminino londrino de pós-punk chega a seu segundo álbum com mais sofisticação – usando até Mellotron! – , mas sem perder a mordida.

Phoenix – “Winter Solstice” – O veterano quarteto francês de alt-pop é uma fábrica de riffs de sintetizador, batidas eletrônicas e melodias cativantes.

Lucius – “Muse”– O novo e dolente single da dupla nova-iorquina – composto em parceria com Jillian Jacqueline, de Nashville, onde moram – , sai poucos meses depois do lançamento do álbum Second Nature.

Yves Tumor – “God Is a Circle”– Yves, cujo verdadeiro nome é Sean Bowie, é homem e mulher, é glam rock e hip hop, é música eletrônica para dançar e R&B.

Giacomo Baldelli – “Solo Guitar with Tin Foil”– O guitarrista italiano, que mora em Nova York, apresenta sua versão de uma das faixas de My Life In The Bush of Ghosts, álbum de Brian Eno e David Byrne lançado em 1981.

Les Vulves Assassines – “Das Kapital”– Mais um quarteto francês na playlist da semana, dessa vez com o senso de humor turbinado por uma batida matadora e um refrão tão divertido quanto contagiante, homenageando Karl Marx.

NEU! – “Im Glücklm Glück”– O cinquentenário do álbum de estreia do pioneiro grupo de krautrock ganhou remix especial, a cargo dos americanos do The National, para inclusão numa reedição em versão caixote.

Gabrre – “agua de beber”– Fechando em português uma playlist aberta com sotaque do Rio de Janeiro chegamos a esse cantor e compositor gaúcho com base em Portugal numa amostra de seu próximo álbum, Don’t Rush Greatness, que sai ano que vem. São loops de violão e percussão que criam um efeito circular, hipnótico.