Robert Zemeckis usa IA para reproduzir a crônica da existência de um lugar

Diretor escalou Tom Hanks e Robin Wright para dar vida a graphic novel aclamada pela maneira como conta uma história passada num mesmo espaço físico no decorrer de milhões de anos

Nos filmes que dirigiu, Robert Zemeckis sempre utilizou a tecnologia mais sofisticada à sua disposição de forma que ela cumprisse sua função mas permanecesse invisível.

Uma pena que conduz nosso olhar ao início e ao fim da jornada de um protagonista fictício, que é inserido em eventos históricos reais. Um avião que mergulha em direção ao solo, prestes a se arrebentar, até que recupera o rumo e a altitude. Um aventureiro que atravessa um cabo estendido entre as torres gêmeas do World Trade Center.

Tudo parece de verdade e nos faz esquecer que ali estão em ação ferramentas poderosas para suspender nossa descrença e fazer com que acreditemos estar vendo a realidade filmada, por mais extraordinário que possa parecer.

E é com esse espírito desbravador e inovador que Robert mergulha em seu novo filme, Here, para o qual escalou a mesma dupla do clássico Forrest Gump-O Contador de Histórias: Tom Hanks e Robin Wright.

Zemeckis vai transformar em filme uma aclamada graphic novel de Richard McGuire, ilustrador (com trabalhos publicados em The New York Times, The New Yorker e Le Monde), designer e músico (seu fraseado de baixo na música “Cavern", como integrante do grupo pós-punk Liquid Liquid, é um trecho fartamente sampleado, especialmente por artistas de hip hop). No decorrer de 304 páginas, o livro Here faz uma espécie de crônica da existência a partir do que acontece num mesmo espaço – o cômodo de uma casa – dentro de um período de tempo que vai de três milhões de anos antes de Cristo até o ano 22175.

Tendo esse cômodo como moldura, acontecimentos se sucedem em Here, conforme representados por imagens especificas que surgem na janela, num sofá, na estante, no chão. São eventos dos mais triviais – um pássaro que invade a casa – a trechos românticos – um casal de 1870 faz um piquenique – e dramáticos – uma briga entre dois homens – , viajando de uma época em que os humanos sequer habitavam a Terra até um futuro distante 20 mil anos de nós. Não necessariamente em ordem cronológica. Muito pelo contrário.

Para contar essa história, Zemeckis precisará rejuvenescer seu atores de maneira 100% crível, para que eles atuem em diferentes fases da vida dos personagens. E é aqui que entra em cena a empresa Metaphysic.

Se você se surpreendeu alguma vez com as peripécias de um sujeito no TikTok que é idêntico a Tom Cruise fazendo coisas que Tom Cruise jamais faria em público, já conhece o trabalho da Metaphysic com Inteligência Artificial. Ainda não? Dê um pulo em @DeepTomCruise.

Ali está um exemplo do que a Metaphysic faz: deepfakes perfeitos. Só que a ferramenta de IA desenvolvida para Here vai bem mais longe e cria deepfakes e face swaps (trocas de rostos) hiper realistas, em tempo real, sem a necessidade de retoques ou aprimoramento com trabalho adicional de efeitos visuais. O que permite ao ator, por exemplo, experimentar expressões ou reações que correspondam melhor à idade específica de seu personagem naquela cena, ensaiar e só depois partir para a filmagem. É o que a Metaphysic chama de "espelho da juventude”.

A viabilidade da ferramenta da Metaphysic foi demonstrada ano passado, ao vivo, num episódio do programa America's Got Talent, quando o rosto de Elvis Presley, combinado com o corpo de um cantor no palco, fez o público acreditar estar vendo o artigo genuíno, ainda que apenas projetado num telão. Os rostos dos jurados do concurso de calouros – como Sofia Vergara, Heidi Klum, Howie Mandel e Simon Cowell – apareceram, também, nos corpos de outras pessoas, enfatizando ainda mais a ilusão.

Dada a folha corrida exemplar de Zemeckis e o tempo decorrido desde então, é de se imaginar que o resultado de Here – com lançamento previsto para 2024 – será arrebatador.

O trabalho da Metaphysic não se limita a face swaps perfeitos – a empresa trabalha também com restauro e manipulação de filmes antigos – mas pode abrir novos caminhos para aprimorar as turnês de shows que vieram sendo feitas com hologramas de artistas musicais vivos – caso do ABBA, por exemplo – ou mortos – de Buddy Holly e Roy Orbison a Maria Calas e Frank Zappa.

Seguindo essa linha de raciocínio, as possibilidades são praticamente infinitas. Uma reunião dos Beatles, com deepfakes em tempo real de John e George no mesmo palco que Paul e Ringo? Uma recriação digital da apresentação de Jimi Hendrix em Woodstock? Um espetáculo revivendo a Jovem Guarda, com as versões mais jovens, seminais, de Roberto e Erasmo? Um Tim Maia menos temperamental e mais pontual?

E o que isso significaria, em termos artísticos e éticos ? Quais seriam os limites? Até onde se pode – e se deve – ir na manipulação absoluta de sons e imagens?

O rock perde Tom Verlaine. Clássicos da pintura conforme a estética do funk. Mostra celebra com fotos os 50 anos do hip hop. O obituário transformado em obra de arte. Letrista de Elton John escreve livro de memórias. E a videoinstalação que fala de racismo.

E mais …

– O rock perdeu na semana passada Tom Verlaine, guitarrista e fundador da banda seminal Television e marco do punk nova-iorquino. Morto aos 73 anos, Tom –nascido Thomas Miller, mas logo conhecido pelo sobrenome adotado do poeta francês – fazia música que, embora associada ao punk, resvalava para o jazz, o country, o blues e tantos outros idiomas. Seu estilo de guitarra foi descrito por Jon Pareles, do The New York Times, como uma “cama de gato” intrincada, referindo-se ao antigo jogo infantil. Faixa-título do primeiro álbum título do Television, de 1977, a épica “Marquee Moon”, com seus mais de 10 minutos de duração, é a principal assinatura de Verlaine, sua obra-prima – e ajudou a semear muito do indie rock que viria depois.

– Como seriam as obras de René Magritte, Michelangelo, e Cândido Portinari, se recriadas a partir da estética da cultura funk? Pois foi esse o ponto de partida do trabalho feito por jovens do coletivo Funkeiros Cults, moradores da comunidade da Compensa, em Manaus. O objetivo de Dayrel Teixeira, de 23 anos, idealizador do projeto – feito em parceira com o Google – é mostrar que o “jovem da periferia não é ignorante”. “Quero incentivar e conversar com a juventude periférica sobre a importância da arte e da literatura. Eu faço o trabalho de mesclar a arte com a cultura periférica para incentivar a galera a se aproximar”, disse Daryel ao G1.

– Enquanto isso, em Nova York, o Fotografiska – versão americana do transadíssimo museu de fotografia localizado em Estocolmo – celebra os 50 anos do hip hop com mais de 200 fotos de artistas como The Fugees, Missy Elliott, Tupac Shakur, Queen Latifah, Diddy, 50 Cent, Mary J. Blige, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, Cardi B e Snoop Dogg. A mostra Hip Hop: Conscious Unconscious está aberta ao público até 21 de maio e parte da renda irá para o Universal Hip Hop Museum.

– Você pode ter lido recentemente os obituários de Dolly Parton, Grace Jones e Kate Moss. Só que todas estão vivinhas da silva. O que você viu não foram obituários de verdade – mas obras de arte. Sob a forma de um obituário. Explicando: a memorialização de artistas que ainda não bateram as botas é a especialidade do artista britânico Adam McEwen. Ele escrevia obituários para o jornal londrino The Daily Telegraph. Só que seu desejo era por em prática os ensinamentos da escola de arte e, começando em 2000, Adam resolveu juntar as duas pontas. Desde então já criou “funéreos” (para dar o termo clássico usado nas redações de jornais) de personalidades como Bill Clinton, Macaulay Culkin e Lewis Hamilton. E seus trabalhos estão expostos numa mostra especial montada pela galeria Gagosian, em Londres, até 11 de março. "A primeira coisa que meu editor me disse sobre escrever obituários foi que eles não são 'monumentos' para (os falecidos), mas interpretações justas e com todos os defeitos de uma vida”, explicou Ewen ao The Guardian. E quanto a seu critério de seleção de quem será memorializado? “Essas são pessoas que amo, que acho ótimas, mas há uma tensão – falha é a palavra errada –, elas podem não estar totalmente no controle”.

– Bernie Taupin, que a partir de 1969 escreveu as letras da maior parte da obra de Elton John, lança em setembro um livro de memórias, Scattershot: Life, Music, Elton & Me. Ele avisa que o tomo não segue uma narrativa linear. “Nunca quis escrever uma autobiografia tradicional, (que vai) de A a Z”, disse Taupin, num release. “Comecei anos atrás, fazendo alguns ensaios e anotando observações sobre minha vida, até que aquilo foi ganhando corpo e adquiriu uma cara de livro”. Ali estão episódios que envolvem Elton, claro, mas também personagens como John Lennon, Bob Marley, Andy Warhol, Salvador Dali e Frank Sinatra.

– E Steve McQueen, artista visual e diretor de filmes como 12 Anos de Escravidão, premiado com um Oscar, em 2013, montou uma videoinstalação no Depot Boijmans Van Beuninguen, Sunshine State, como parte do 53º Festival de Roterdã, na Holanda, através da qual discute o racismo, a partir de O Cantor de Jazz – o primeiro filme falado e cantado, protagonizado por um ator/cantor branco, Al Jolson, fazendo o papel de um negro – e das experiências do pai de Steve, imigrante do Caribe, trabalhando nos laranjais da Flórida, estado conhecido nos Estados Unidos como o Sunshine State, título da videoinstalação.

PLAYLIST FAROL 22

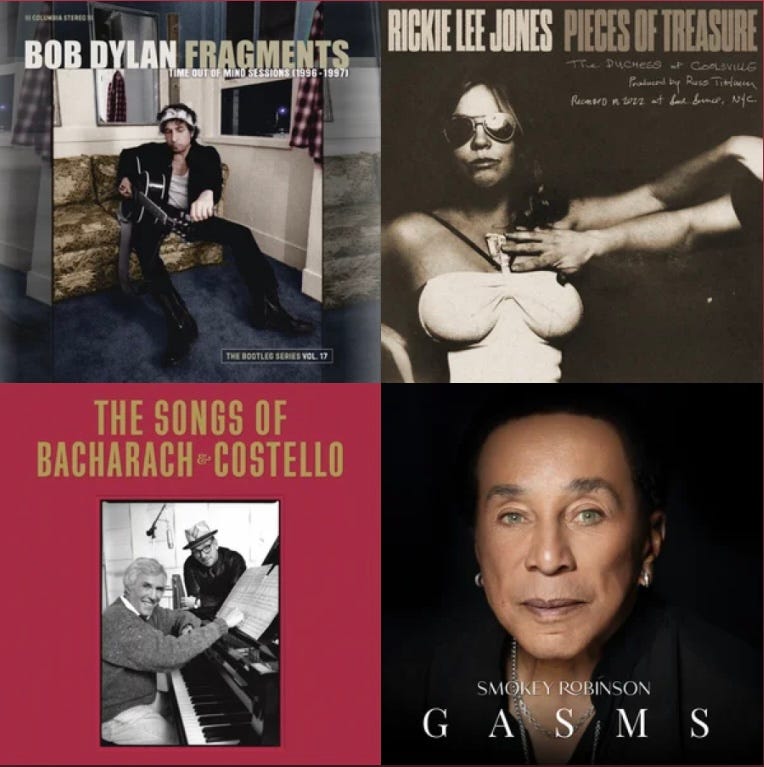

Bob Dylan dissecado. Clássicos do jazz, segundo Rickie Lee Jones. Elvis e Burt, ao vivo. A voz de seda de Smokey Robinson. A vida pós-Beta Band. A nova do The National. A versão moderna de uma canção de quase 400 anos atrás. E os instrumentais impressionistas de Ryuichi Sakamoto.

Bob Dylan – “Love Sick-Version 2”– Time Out of Mind, um dos melhores álbuns da fase madura de Bob –produzido por Daniel Lanois e lançado em 1997, é devidamente dissecado no volume 17 da rica série Bootleg, com versões alternativas ou evoluções das músicas que acabaram entrando no disco, como esta, da faixa de abertura do disco original.

Rickie Lee Jones – “Just in Time”– Reunida com Russ Titelman, produtor de seus dois primeiros álbuns, a genial e versátil veterana Rickie mostra suas leituras de clássicos do jazz no novo álbum, Pieces Of Treasure, que sai em abril. Aqui, num clima de madrugada no bar, ela interpreta uma canção já gravada por Frank Sinatra e Nina Simone.

Elvis Costello – “Anyone Who Had A Heart” – Nesta gravação, feita em 1998, no Royal Festival Hall, em Londres, Elvis revive um hit de seu parceiro Burt Bacharach (que toca piano aqui), tornado sucesso em por Dionne Warwick, em 1964.

Smokey Robinson – “If We Don’t Have Each Other” – Lenda do celeiro de mega talentos da Motown na década de 1960, Smokey Robinson comemora seus 82 anos lançando o primeiro single de seu novo álbum, Gasms. A voz de seda, inconfundível, continua intacta, cercada de um arranjo contemporâneo.

Steve Mason – “The People Say" – Ex-integrante da escocesa Beta Band, de grande sucesso na década de 1990,Steve lançou um single tão envolvente quanto seu primo de primeiro grau, “Movin' On Up”, do Primal Scream. Faz parte do álbum Brothers & Sisters, que chega às plataformas digitais em março.

The National – “Tropic Morning News” – O primeiro álbum em quatro anos do quinteto americano, First Two Pages of Frankenstein, com lançamento previsto para abril, é precedido por um single agridoce e super ganchudo.

Thomas Bangalter – “Mythologies” – Metade do extinto Daft Punk, Thomas ressurge solo – e orquestral, com a releitura da trilha criada por ele, em 2021, para a Opéra National de Bordeaux e o Ballet Preljocaj.

Kimbra – “la type”– O pop eletrônico da cantora neozelandesa, parceira em dueto com Gotye no mega hit “Somebody I Used To Know”, premiado com o Grammy, é contagiante e criativo, com elementos de hip hop e rock.

Cécile McLorin Salvant – “D'un feu secret”– Uma das artistas de jazz mais interessantes da última década, a nova-iorquina Cécile é capaz de transformar uma canção de amor de 1660 (isso mesmo, de quase 400 anos atrás) com um inspirado e intrigante arranjo século 21.

Ryuichi Sakamoto – “20210310” – O terceiro álbum do pianista, compositor e ator japonês desde que começou a conviver com o câncer, 12, é uma coleção de faixas instrumentais impressionistas, quase abstratas, tocadas no piano e no sintetizador, dentro de um clima geral sombrio e contemplativo.