Por que gostamos tanto de rever um filme ou uma série de anos atrás?

Um estudo feito na Califórnia burilou o conceito de “reconsumo voluntário" e achou a resposta. Não na nostalgia, mas no presente

Semanalmente, os canais de streaming despejam dezenas de horas de novo conteúdo audiovisual em nossas caixinhas reprodutoras de preferência – Apple TV, Roku, Chromecast, o que for.

Muito joio para pouco trigo, decerto, com toneladas de produções medianas ou de baixa qualidade para cada White Lotus, Ruptura, Better Call Saul, The Last of Us e Round 6, só para citar alguns sucessos recentes de séries que se destacaram pela genialidade ou pela originalidade.

Grandes filmes também chegam rápido a nossas casas – às vezes, ao mesmo tempo que nos cinemas; ou, então, para consumo exclusivo em nossa sala de estar, como é o caso do novo e excelente Sharper-Uma Vida de Trapaça, estrelado e produzido por Julianne Moore.

Pois, então, um mundo de novidades está sempre ali, ao alcance do nosso controle remoto. Mas, por que diacho, vez por outra, ao navegar a programação disponível, escolhemos um filme ou uma série que já vimos antes?

Já conhecemos o filme ou a série, sabemos começo, meio e fim. Para quê revisitar tudo aquilo? Para tentar reviver as emoções sentidas na primeira vez? Para tentar compreender melhor algum trecho ou alguma situação que hoje está fundo demais na memória antiga para se ter certeza?

Já sabemos que aquele filme ou aquela série nos agradou e certamente não nos decepcionará agora. Ou, então, já passou tanto tempo desde que vimos aquilo que as novas tecnologias e as versões remasterizadas podem permitir que sejam muito melhor apreciados em novos aparelhos de TV e equipamentos de som mais recentes.

Mas será só isso? Felizmente, alguém se debruçou sobre a questão e destrinchou o tema para nós.

Décadas atrás, Cristel Russell, professora de marketing na Graziadio Business School da Pepperdine University, em Malibu, na Califórnia, teve uma sacação importante. Em meio ao grande número de novos lançamentos de séries de TV do inicio dos anos 2000, antes mesmo da enxurrada de conteúdo via streaming tornar-se a norma, ela notou que muita gente deixava de lado as novidades e preferia rever programas antigos. E o fenômeno não se restringia à televisão, mas também a filmes, livros e até a destinações turísticas.

Qual seria a motivação dessas pessoas? A segurança de saber que estariam revendo algo que já as agradara? Aversão ao novo? Nostalgia?

Russell resolveu pesquisar o assunto a fundo e, aliada ao pesquisador Sidney Levy, realizou um estudo com 23 pessoas. O resultado, publicado em 2011, ajudou a definir o conceito de “reconsumo voluntário" e especificou as verdadeiras motivações para tal comportamento – uma revelação que a surpreendeu, como explicou recentemente à plataforma Vox.

"É como quando vamos a um restaurante e o cardápio oferece uma fartura de opções, mas você acaba escolhendo sempre um mesmo prato”, explicou Russell. “Temos uma tendência a voltar para aquilo que conhecemos, que nos é familiar, especialmente em momentos de crise. É um impulso humano”.

“Quando iniciei o estudo, pensei que a motivação seria a nostalgia”, disse Cristel, “seria a razão mais lógica". No entanto, além de servir como comfort food, o reconsumo de algo conhecido, familiar e seguro ajudava também como ferramenta de auto-conhecimento.

"Define-se a nostalgia como uma saudade do passado”, continuou Russell. "É um desejo de se voltar a um tempo de antigamente. O que descobri em minha pesquisa é que os participantes não estavam com saudade do passado. A questão é que a experiência de rever aqueles programas permitiu que apreciassem o quanto amadureceram, (do tipo) ‘hoje sou uma pessoa diferente do que era anos atrás'".

No fim das contas, "não era (uma questão de) saudade”, ela conclui, "era uma valorização do presente”.

Série icônica de Lygia Pape exibida em Chicago. Uma interpretação queer de Moby Dick. Spielberg + Kubrick = Napoleão. Um consolo de dois mil anos: ou um amuleto romano? E Flea lança série de podcasts.

E mais …

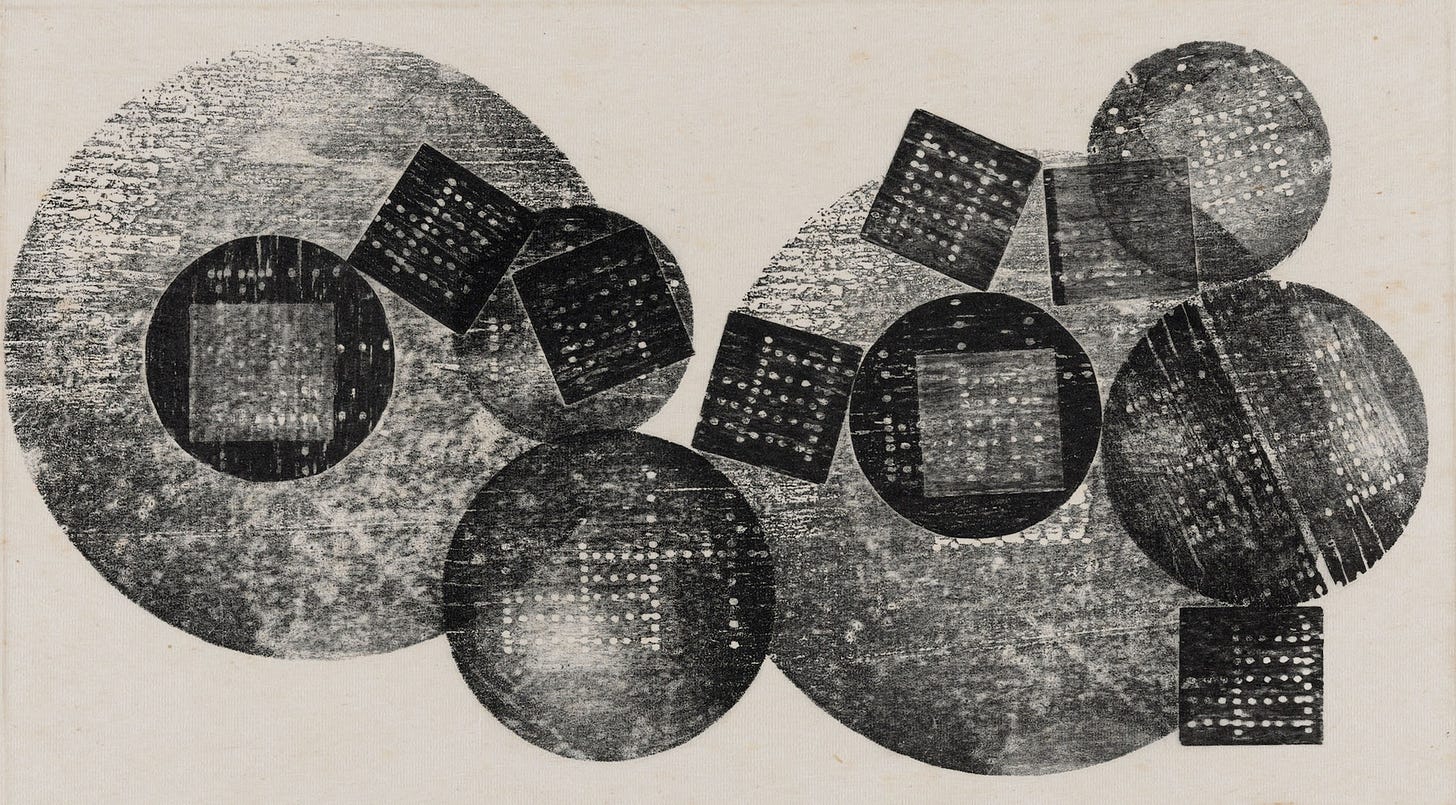

– Tecelares, série icônica de Lygia Pape, ganhou mostra no Art Institute of Chicago. São quase 100 xilogravuras (inclusive, trabalhos raramente exibidos antes) criadas na década de 1950 por aquela que foi a única gravadora do Grupo Frente, que lançou as bases do movimento construtivo no Brasil, e que adiantavam os caminhos da artista no movimento neoconcreto, do qual fizeram parte também Lygia Clark e Helio Oiticica. A mostra fica em cartaz até junho.

– Um olhar queer sobre Moby Dick. Essa é a proposta de Wu Tsang, artista americana, hoje baseada em Berlin, que se inspirou no livro clássico de Herman Melville para criar duas obras diferentes: um vídeo digital, mostrando a vida marinha, Of Whales, e uma adaptação do livro sob a forma de um filme de longa-metragem mudo, a ser exibido com o acompanhamento de uma orquestra. Moby Dick; or, The Whale transforma dois personagens importantes do livro, Ismael e Queequeg, em amantes, enquanto a tripulação do navio baleeiro Pequod “transcende gênero e raça”. Os dois trabalhos estão sendo recebidos com elogios em Veneza, Zurique e Madri.

– Steven Spielberg dirigirá para a HBO o roteiro de Stanley Kubrick para uma cinebiografia de Napoleão. O projeto – que o legendário diretor de O Iluminado pretendia filmar logo depois do sucesso obtido com o clássico 2001-Uma Odisséra no Espaço – resultará numa série com sete episódios. Spielberg falou sobre o projeto durante uma coletiva no Festival de Berlin, no início da semana.

– Arqueólogos da Universidade de Cambridge descobriram um consolo de madeira, com 16 cm de comprimento, que teria sido “muito usado” pela esposa de um alto oficial romano, mais de dois mil anos atrás, a ponto de estar bastante desgastado. A informação foi publicada na semana passada pela revista Antiquity. O objeto foi encontrado no forte de Vindolanda, localizado no norte da Inglaterra, junto com uma série de outros objetos datando dos séculos I e II d.C.. Segundo os pesquisadores, no mundo romano, representações bidimensionais e tridimensionais de um pênis eram muito comuns. Eles possuíam não apenas uma função erótica, mas também mágica, protetora, para afastar o mal. Podiam ser observados em mosaicos, afrescos, talheres ou paredes. Portanto, os arqueólogos não descontam a possibilidade do falo encontrado, em vez de empregado de maneira sexual, ter sido usado como adereço protetor da entrada de um dos edifícios mais importantes do complexo militar.

– E Flea, baixista dos Red Hot Chili Peppers, inicia no final de março uma série de podcasts, com 15 episódios debatendo memórias musicais ao lado de convidados especiais como o produtor Rick Rubin, Thundercat, Patti Smith e Margo Price. Na pauta, influências, professores, mentores e tudo aquilo que viria a afetar suas respectivas carreiras. Parte da renda dos podcasts reverterá para o Conservatório de Música de Silverlake, em Los Angeles, fundado por Flea em 2001.

PLAYLIST FAROL 25

Janelle Monáe retoma a carreira musical. Feist ressurge eletrizante. O indie folk de Naima Bock. O blues dos babacas de Kara Jackson. A francesa com um quê de Kate Bush e outro de FKA Twigs. O indie-pop da americana que já compôs para Beyonce. O mistério e a elegância de Anna B Savage. Shana Cleveland trocou distorção de guitarra por violoncelo. Os sussurros de Fenne Lily. E a nova de Graham Nash.

Janelle Monáe – “Float”– O último álbum autoral de uma de nossas eternas musas foi o excelente Dirty Computer, de 2018. Depois de um longo período mais dedicada ao trabalho como atriz e a ser figurinha carimbada no Instagram, Janelle repõe nos trilhos sua carreira musical colaborando com a Egypt 80, banda de Seun Kuti, filho de Fela, o gigante do Afrobeat.

Feist – “In Lightning”– A canadense Leslie Feist lança em abril seu primeiro álbum desde 2017, Multitudes, e a primeira amostra é eletrizante, acrescentando um peso adicional à complexa e inebriante tessitura de vocais que sempre foi sua marca-registrada.

Naima Bock– “Lines” – Depois que seu primeiro álbum individual, após ter deixado o posto de baixista do quarteto feminino de art-punk Goat Girl, Giant Palm, lançado ano passado, conquistou a crítica com seu delicado indie folk de matizes por vezes brasileiras (o pai dela é Victor Bock, da antiga banda paulistana Maria Angelica Não Mora Mais Aqui), a britânica Naima mostra agora seu novo single, produzido pelo mesmo Ali Chant que já trabalhou com artistas como PJ Harvey, Soccer Mommy e Perfume Genius.

Kara Jackson – “dickhead blues” – O "blues dos babacas" desta cantora-compositora de Chicago é afiado e tem uma estrutura quase de mini-musical sobre os bundões que ele encontrou e deixou pelo caminho, indo de violão e voz a cordas, bateria e teclados, até chegar a um clímax em que ela se declara, acertadamente, “topo de linha”.

Léa Sen – “Dragonfly” – A francesa – que tem um quê de Kate Bush e outro de FKA Twigs – fez tudo em seu novo EP, You Of Now, Pt. 2: compôs, produziu, pilotou a mesa de som e mixou.

Caroline Polacheck – “Pretty In Possible” – O indie-pop da americana – que já compôs para Beyonce – chega mais sofisticado em seu recém-lançado segundo álbum, Desire, I Want to Turn Into You.

Anna B Savage – “I Can Hear The Birds Now” – A cantora-compositora londrina, baseada em Dublin, tem um timbre de voz e um jeito de cantar que pode até lembrar Antony Hegarty (ou Anohni, como hoje se apresenta), mas no primeiro single de seu novo álbum, in/FLUX, ela se mostra personalíssima, cercada de um arranjo misterioso e elegante de violão, clarinete, piano e percussão.

Shana Cleveland – “Faces in the Firelight” – Em seu segundo álbum solo, Manzanita, a ex-guitarrista e compositora do quarteto feminino neo-psicodélico La Luz trocou Ohio pela Califórnia e a distorção de guitarra por violoncelo. O resultado é um folk profundo e maduro, que reflete a vitória sobre um câncer de mama e o nascimento de seu primeiro filho.

Fenne Lily – “Dawncolored Home”– Cantora-compositora inglesa, Fenne sussurra suas letras e dedilha a guitarra com sutileza para falar dos descaminhos do amor e do medo da intimidade nesta canção de seu novo álbum, Big Picture.

Graham Nash – “Right Now” – Pouco mais de um mês depois da morte de David Crosby, um de seus parceiros mais frequentes lança seu primeiro single desde 2016. Impulsionada por guitarras, é uma canção reflexiva, que desafia a passagem do tempo. É parte do novo álbum, Now, que sai em abril.