Os Cinco Melhores Discos de 2022

As mulheres brilharam no ano que termina – e uma janela aberta para o passado nos reapresentou, e com vigor de jovem, um velho e estimado conhecido

Hoje começamos o FAROL de trás para a frente, com uma playlist de abre-alas, em vez de fechar os trabalhos.

Mas é uma playlist especial, com os cinco Melhores Discos de 2022, (mais) um ano em que as mulheres brilharam.

Uma lista de Melhores Discos do Ano é, por natureza, falha.

Ela representa um recorte específico (e pessoal) de um apanhado geral e reflete pontos de vista e opiniões que costumam ser divergentes e conflitantes.

O que significa que muito de bom que saiu naquele período – dentro de um universo cada vez mais fragmentado, diverso e farto – acaba sendo preterido em nome dos destaques, selecionados conforme parâmetros que variam enormemente, de acordo com quem os seleciona.

A lista da NPR não é parecida com a da Mojo, que nada tem a ver com a da Rolling Stone, muito menos com a da Pitchfork, que passa longe do ranking da Uncut.

Mas faz parte. É assim mesmo, E é esse o barato da coisa: juntando tudo, ouvindo cá e lá, chegamos a uma panorâmica do que de mais notável e memorável (transformador?) surgiu no decorrer do ano.

Nosso critério para escolher os cinco destaques de 2022 foi bastante simples, na verdade: são os discos mais surpreendentes, que seduziram e encantaram por seu conceito, sua sonoridade, seu resultado final; são os discos inesperados, perturbadores, até – por sua estranheza, por seu frescor, por sua sacação.

São discos de criatividade, de inventividade.

Essa é nossa lista. E na sua, entraria o quê?

5– Wet Leg, Wet Leg – A incontornável “Chaise Longue" foi um dos sucessos-chiclete indie pop do ano passado, e serviu como porta de entrada para um dos álbuns mais refrescantes e divertidos de 2022, cheio de sagacidade, usando um falso distanciamento para brincar com costumes (quem nunca gritou com os pais?), sempre com energia e sacação.

4 – Sudan Archives – Natural Brown Prom Queen –Baseada em Los Angeles, a cantora, compositora e violinista Brittney Parks faz R&B state-of-the-art, combinando funk, jazz, música eletrônica e hip hop para construir um repertório irresistível montado a partir de um ritmo primal e ganchos irresistíveis, com um fundo exuberante de cordas e vocais intrincados.

3 – Hurray For The Riff Raff – Life On Earth – A cantora-compositora Alynda Segarra – com raízes porto-riquenhas e uma carreira construída no Bronx, onde nasceu, e em Nova Orleans, onde formou sua banda – chegou ao oitavo álbum fazendo sua música mais madura, concisa e acessível, graduando de seu folk zangado inicial para algo que ela mesma descreve como “punk natureza”. É um disco profundo, de densas texturas, que nos atiça para saber o que ainda está pro vir de uma artista tão inquieta.

2 – Joan Shelley – The Spur – O misto de country e folk – chamemos de Americana – burilado por essa cantora-compositora do Kentucky produziu um dos discos mais sublimes do ano, o sétimo álbum da artista, onde ela une sua voz confortante a uma sonoridade calorosa, com predomínio de instrumentos acústicos, para meditar sobre vida e morte e as atribulações intrínsecas à existência humana.

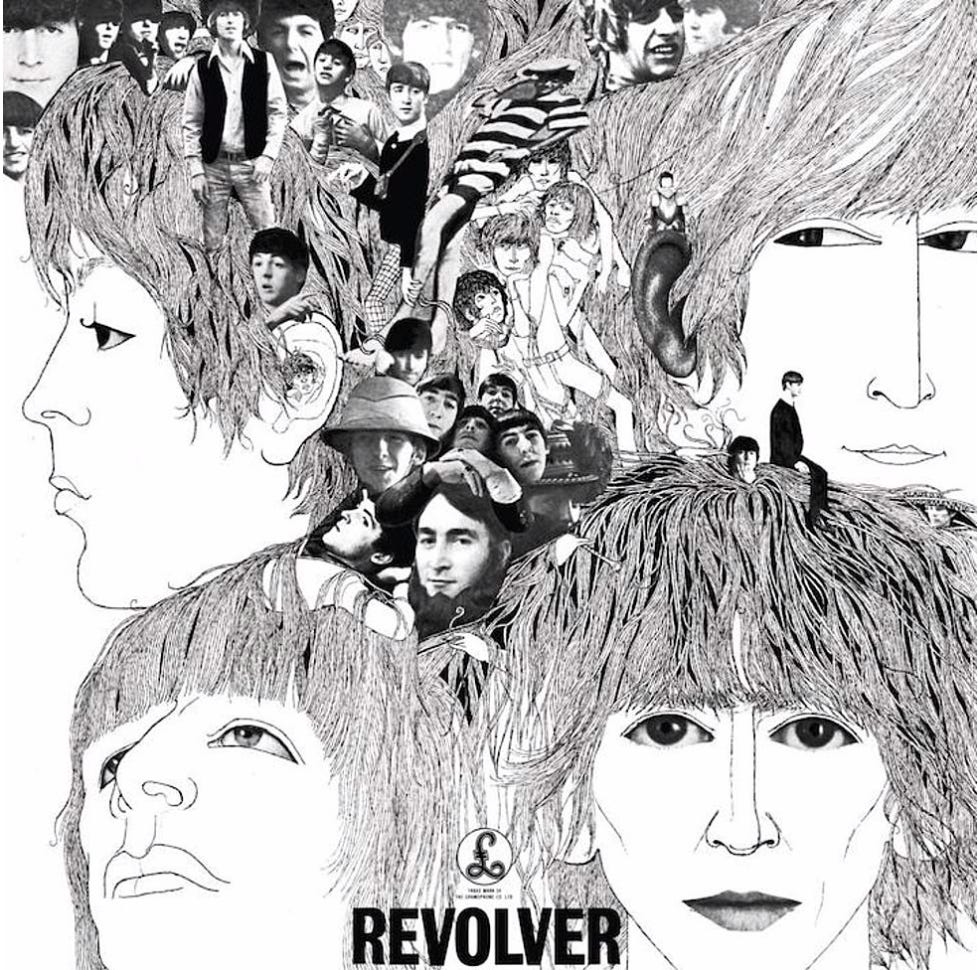

1 - The Beatles – Revolver – Aconteceu em Sydney, na Austrália, em dezembro de 2000.

Virando uma esquina, ouvi a música vindo da porta escancarada de uma loja de discos. O que era aquilo? Forte, contagiante. Sobretudo, ultra novo. Eu precisava saber quem era!

Parti em direção à loja e, em questão de segundos, caiu a ficha: eu conhecia aquilo. Eram os Beatles!

Uma sensação surreal, a de redescobrir os Beatles, como se estivesse ouvindo os quatro pela primeira vez na vida, e sendo conquistado da mesma forma que lá no início de tudo.

Assim como me conquistaram ainda garoto, de maneira tão mágica, “descobri” os Beatles. De novo. Com a mesma adrenalina, o mesmo tesão. Como se fosse a primeira vez.

A reedição de Revolver, um disco de 1966, provocou este ano uma sensação bem semelhante – de redescoberta de algo extremamente familiar.

A própria feitura do álbum em todo seu esplendor pode ser agora melhor apreciada, com o disco original remixado por Giles Martin e o engenheiro de som Sam Okell em estéreo e Dolby Atmos, mais uma riqueza de material adicional inédito: demos, versões alternativas ou incompletas de faixas como, “Yellow Submarine”, “Doctor Robert”, “Eleanor Rigby”, “Tomorrow Never Knows” e “Got To Get You Into My Life”.

Giles e Sam conseguiram operar milagres, como se polindo cada instrumento e vocal, dando-lhes contorno e definição como nunca antes, transformando em descoberta a audição de algo tão conhecido.

E nos deram de presente a oportunidade de nos apaixonarmos novamente por um dos melhores discos da história do rock. Os Beatles, enxutos, novos em folha. De novo.

José Emilio Rondeau

E mais …

Desbunde na Bahia e a produção da Tropicália revisitados em novos livros. Disney usa IA para rejuvenescer – ou envelhecer – atores. Veteranos do rock se perpetuam através de bandas clonadas. Documentário examina o cinema negro americano. E a despedida de Edino Krieger

– Dois novos livros revisitam momentos definidores de um mesmo período da cultura brasileira – os anos 1960 e 1970. Escrito pelo jornalista e pesquisador Renato Vieira a partir de uma série de podcasts realizados por ele no ano passado, O Produtor da Tropicália (Garota FM Books) enfoca a trajetória de Manoel Bareinbein, produtor da gravadora Philips encarregado de guiar a feitura de discos icônicos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Mutantes, inclusive o marco clássico Tropicália ou Panis et circensis. Já Arembepe, aldeia do mundo: sonho, aventura e histórias do movimento hippie (Máquina de Livros) resgata a experiência de jovens urbanos da classe média ou alta que, de 1968 a 1973, em plena ditadura militar, renunciaram a carreiras profissionais de sucesso e mudaram-se para essa pequena ilha de pescadores na Bahia, onde viviam com poucos recursos, cercados dos pilares da contracultura: sexo livre, drogas e o senso de criação de uma nova consciência e uma nova sociedade. Famosa no udigrúdi mas também dentre os mais antenados do mundo inteiro, Arembepe atraiu desde todos os baianos – velhos e novos – a gente como Rita Lee, Jack Nicholson e Roman Polanski.

O livro é um trabalho feito a seis mãos – pesquisa de cinco anos e texto de Claudia Giudice, Luiz Afonso Costa e Sérgio Siqueira e desenhos de John Chien Lee, feitos na década de 1970, quando ele viveu lá.

– Volta e meia um filme requer mostrar um personagem numa fase mais jovem ou mais velha da vida, o que significaria gastar horas e recursos com maquiagem especial. Novas tecnologias, entretanto, hoje permitem que esse envelhecimento ou rejuvenescimento seja feito de forma mais barata, mais eficiente e melhor. Tanto que os estúdios Disney lançam mão agora de uma Inteligência Artificial – chamada FRAN – para fazer o serviço por uma fração do custo e do tempo. A Disney postou no YouTube uma demonstração do que FRAN é capaz de fazer. Esse tipo de trabalho pode ser visto também no trailer do novo Indiana Jones 5 e O Chamado do Destino, onde Harrison Ford aparece rejuvenescido num curto trecho, na marca dos 43 segundos.

– Com os integrantes originais de bandas que praticam o que se convencionou chamar de classic rock atingindo seus 80 anos de idade – contrariando, aliás, a máxima "espero morrer antes de envelhecer”, parte da letra de uma das faixas-assinatura do The Who, “My Generation" – muitos artistas e empresários vem recorrendo a uma prática para eternizar a carreira dos grupos nos palcos e fomentar as vendas de mercadorias ligadas àqueles artistas. No caso da Allman Brothers Band, por exemplo, venerada banda de rock sulista, cujo frontman e co-fundador, Gregg Allman, morreu em 2017, os empresários do grupo resolveram criar uma banda tributo autorizada pelas famílias dos artistas: The Allman Brothers Band Present Trouble No More. O guitarrista Mick Jones, o único remanescente da formação originária do grupo americano Foreigner, está à frente da turnê de despedida da banda, mas, com a saúde delicada, toca partes de alguns shows ou mesmo nem comparece. O mesmo se dá com outro guitarrista americano, Gary Rossington, hoje com 70 anos, último remanescente de outro marco do rock sulista, o Lynyrd Skynyrd. Também sem saúde para aguentar um show completo, menos ainda uma turnê, ele participa como pode da versão atual de seu grupo. “Eu olho (para o palco) mas não vejo os integrantes originais. E é estranho”, ele disse à revista Rolling Stone. "Soa como nossa banda. Daí eu vejo meu substituto tocando no meu lugar. E é muito estranho”. A prática de se perpetuar um artista com bandas levando seu nome não é novidade: até hoje existem a Glenn Miller Orchestra e a Duke Ellington Orchestra. A novidade é esse comportamento estar sendo adotado pelo rock. E você, o que acha de ver sua banda favorita com apenas um ou dois de seus integrantes fundadores? Ou mesmo sem nenhum, apenas outros músicos reproduzindo aquele repertório adorado pelos fãs?

– Está na Netflix o excelente documentário A História do Cinema Negro nos EUA, onde o jornalista e historiador Elvis Mitchell, ex-crítico do The New York Times, traça a evolução (e a revolução) dos filmes feitos nos Estados Unidos por negros, com histórias sobre negros, escritos, produzidos, dirigidos e representados por negros e destinados a um público predominantemente negro.

– Compositor, crítico musical, maestro, criador e produtor de festivais, gestor público, são tantas as facetas de Edino Krieger que fica difícil falar de apenas uma. Em todas as áreas em que se envolveu, Krieger demonstrava extrema habilidade. O catarinense, que morreu na última terça-feira (6/11), aos 94 anos, participou do grupo Música Viva, ao lado de Hans-Joachim Koellreutter, Claudio Santoro, Eunice Catunda e Guerra-Peixe. Sua obra reflete uma preocupação com a pluralidade e a diversidade características da cultura brasileira.

Lado Z – Nas trincheiras do jornalismo musical, mundo afora, com José Emilio Rondeau

Lembranças (e devaneios) do produtor "acidental" de Legião Urbana, Picassos Falsos e Camisa de Vênus

Jon Landau era craque do escrete da Rolling Stone quando resolveu produzir Bruce Springsteen. Chrissie Hynde escrevia para o New Musical Express antes de formar os Pretenders. Ezequiel Neves se alternava entre o Jornal de Música e a produção dos discos do Made In Brazil, anos antes do Barão Vermelho, sua obra máxima, existir.

Portanto, precedente havia para jornalistas que resolviam, por um motivo ou outro, fazer ou produzir discos. E não hesitei (pelo contrário, vibrei) quando conheci o baiano Marcelo Nova no ônibus que nos levava do hotel para ver o Queen tocar no Morumbi, em 1981 e, após uma breve conversa e a confirmação de sintonia de gostos, ele propôs que eu produzisse o primeiro disco da banda que ele estava montando em Salvador: Camisa de Vênus. “Por que o nome?”, perguntei. “Porque incomoda!”, Marcelo respondeu.

Somente dois anos depois, quando o Camisa já existia de fato e havia sido contratado pela RGE, selo em atividade desde os anos 1940 mas que àquela altura pertencia à Som Livre, surgiu a oportunidade de se fazer o disco.

Fomos todos para São Paulo e passamos talvez duas semanas gravando e mixando num dos estúdios da RCA (o mesmo onde o Gang 90 havia trabalhado, meses antes) o que viria a ser o primeiro álbum da banda. Todos iniciantes, semi-amadores no ofício, aprendendo, tentando, errando e, vez por outra, acertando, na busca de se criar um disco punk brasileiro provocador e empolgante – e com muito senso de humor.

Super atrevido – não devíamos satisfação a ninguém, a não ser a nós mesmos – e super punk – fazíamos o que queríamos, em termos de som, repertório, direção musical. E o disco saiu com esse jeitão, divertido, por vezes desengonçado, abusado.

Quatro anos depois, lá estava eu envolvido com outra banda – a carioca Picassos Falsos –, contratada de um novo selo da RCA que eu havia ajudado a batizar: Plug. A personalidade única do grupo – um nome sensacional, um mix de funk+samba+rock, ginga carioca, letras inteligentes, cortantes e um guitarrista espetacular (o grande Gustavo Corsi) – me conquistou assim que ouvi uma demo e me ofereci para assumir a produção do disco de estreia deles.

Já sabia um pouco mais de produção e contava com a sabedoria e experiência de um brilhante engenheiro de som, Franklin Garrido, que ajudou a encontrar uma sonoridade tinindo para o disco e apontou soluções brilhantes: graças a ele “Carne E Osso” tem duas guitarras, uma em cada lado do espectro sonoro, dialogando o tempo todo, via microfonias e riffs.

É um disco transbordando adrenalina, a mil por hora, combinando guitarras ao contrário, bateria porrada sobressaindo (bem anos 1980) e achados, em termos de arranjo e timbres (“Contrastes” e "Olhos Mudos”, por exemplo, que começa batucada afro-latina e desagua num rap improvisado, com um piano de cauda gravado numa de muitas longas madrugadas no estúdio).

Mas entre o Camisa e os Picassos houve Legião Urbana.

Empolgado com o que tinha ouvido numa cassete-demo e sabendo que o grupo havia sido contratado pela EMI-Odeon tratei de marcar uma reunião com o diretor artístico da gravadora, Jorge Davidson, e propus, na lata, produzir o primeiro LP da Legião. Jorge topou de primeira e marcamos uma época de 1984 para entrar nos estúdio.

Mas a data não foi estabelecida e só quando cheguei em casa, meses depois, na volta de um feriadão, encontrei uma mensagem na secretária eletrônica de que o Legião já estava no estúdio, à minha espera.

E assim nos conhecemos, quase no susto – Renato, Dado, Bonfá e Negrete, quatro garotos cheios de ideias, esperança e expectativas. Eu não sabia, mas a Legião tinha recebido um ultimato da gravadora. Havia tentado gravar com dois outros produtores (bem mais experientes e mais capacitados musical e tecnicamente que eu, um mero conselheiro disposto a não atrapalhar o artista enquanto o guiasse em direção a um disco forte, coeso, verdadeiro e representativo dele), mas sem resultado ou sintonia. Eu seria a terceira tentativa – e a última chance – da Legião.

Trabalhamos com um engenheiro de som especializado em samba mas determinado a desvendar o código do rock – o grande Amaro Moço – e contamos com a orientação, a sabedoria e a diplomacia de outro craque, Mayrton Bahia, diretor de produção. A banda estava disposta a trabalhar duro, sabia bem o que queria e, principalmente, o que não queria – Renato mostrou as músicas que deveriam entrar no primeiro álbum e um monte adicional, as que ficariam para os próximos ("Eduardo e Mônica", "Conexão Amazônica", "Faroeste Caboclo").

Sempre gosto de sublinhar que durante a gravação desse disco eu me sentia como um espectador privilegiado de um pedaço importantíssimo da história do rock brasileiro. A demo já apontava para a qualidade e a profundidade das músicas: ali estavam todos os elementos para uma banda game-changer, com a capacidade de ter a mesma potência de letras, melodias e emoção de gigantes do rock mundial. Eles tinham tudo para ofuscar todos os demais no Brasil – o que de fato aconteceu.

As memórias daquelas semanas nos estúdios em Botafogo sublinham essa convicção: Renato finalmente pondo voz em “Será” e “Geração Coca-Cola” e me desbundando no processo, porque ali usou tudo que sabia, já com todas as vozes desenhadas, prontinhas, sem titubear. Acho que valeu o primeiro take. Senão, o segundo; Negrete, Amaro e eu achando a dose certo do efeito matador no baixo para "A Dança”; todo mundo junto num canto do estúdio 1, cercados de microfones PZM espalhados pelas paredes, tocando “Petróleo do Futuro” ao mesmo tempo, ao vivo, alto pra cacete; a alegria de achar o som de bateria perfeito (ultra comprimido) para “Perdidos no Espaço”, que ganhou um leve sintetizador (tocado por mim) na mixagem; o técnico Renato Luiz mixando “Será”, eufórico e disposto a turbinar o quanto pudesse a música, desobedecendo (ainda bem!) um pedido que Renato me havia feito (e eu tinha esquecido, providencialmente) de não usar eco na sua voz em momento algum do disco.

O disco custou a sair – foi lançado somente no início do ano seguinte, pós-Rock In Rio, quando os ouvidos do Brasil já estavam mais azeitados para entender a Legião e se apaixonar por ela. E, dito e feito, foi o que aconteceu.