O carnaval por detrás da máscara de clóvis

Só quem se fantasiou de clóvis sabe o que é enxergar o carnaval através de uma tela de arame (fedorento) e curtir a festa num anonimato (quase) completo, uma bexigada por vez

Quarenta e um anos atrás, O Globo pediu um texto, para ser escrito na primeira pessoa, sobre a experiência de ser um clóvis durante o carnaval de rua no subúrbio do Rio de Janeiro.

O clóvis – personagem nascido de uma tradição que remonta ao Brasil-colônia e incorpora elementos de Folia de Reis – é um forte símbolo do carnaval de rua da capital fluminense, presente até os dias de hoje, embora com contornos bem diferentes daqueles incrustados nas memórias de infância que ajudaram na elaboração do texto, nostálgico e autodepreciativo, publicado em meio ao carnaval de 1983.

O cenário do texto original mudou muito. A Fábrica Bangu, uma locomotiva da economia da região, fechou em 2005 e cedeu suas instalações a um shopping. Da mesma forma, desapareceram praticamente todas as casas de tijolos vermelhos onde moravam os operários da fábrica. Mas a história contada ainda vale.

Por isso, em pleno 2024, o FAROL resgatou o texto (atualizando-o e corrigindo imprecisões) para celebrar algumas das tradições do carnaval no subúrbio carioca.

Bangu é o subúrbio carioca por excelência.

Encravado no sopé de uma pedreira, observado do alto pelo Pico da Pedra Branca, a partir do início do século 20 o bairro passou a viver em função dos apitos da gigantesca chaminé da Fábrica Bangu de tecidos, símbolo local cujos prédios emprestavam ares britânicos à região.

Embora anos de desordenada “modernização" venham deformando seus contornos originais, – como as antes inconfundíveis casas de tijolos vermelhos, construídas para os operários da fábrica, algumas delas descaracterizadas ou demolidas – , Bangu ainda manteve algo de sua essência.

Nos anos 1960, a infância em Bangu transcorria sobretudo na rua, que ganhava importância ainda maior durante o carnaval, com barraquinhas de comida e bebida espalhadas por todo canto e um coreto concentrando o foco da atividade carnavalesca no coração da avenida principal.

Já em janeiro, os armarinhos expunham nas vitrines seus estoques de cetins, miçangas, paetês, máscaras. E para um garoto de subúrbio, naquele tempo, as principais opções de fantasia eram basicamente três: morcego, carrasco, ou clóvis.

Carrasco era a fantasia mais vulnerável para um folião de rua que não quisesse revelar sua verdadeira identidade. Composta de um capuz triangular, uma túnica curta e uma capa, ficava sempre de fora alguma marca, alguma pista, o que comprometia o desejado anonimato de quem queria brincar o carnaval (e cometer um bom número de travessuras) sem ser reconhecido.

Os morcegos saíam-se um pouco melhor, com suas asas negras e suas máscaras gigantescas e assustadoras, línguas compridas de papel maché que nunca mediam menos de dois palmos. Mesmo assim, por detrás das máscaras, as orelhas, a forma da cabeça e e os cabelos ficavam de fora. Ponto negativo.

Ser clóvis era outra história. Um macacão de cetim colorido, luvas, um bolero negro enfeitado com algodão e espelhos, e uma máscara de pano e arame que não deixava coisa alguma à mostra. Era praticamente impossível reconhecer um clóvis – ou bate-bola, apelido ganho, em determinado momento, por seu principal adereço ser uma fedorenta bexiga de boi inflada que, habilmente batida contra o chão (ou nas costas de alguém), garantia efeitos ameaçadores.

Por anos seguidos escolhi ser clóvis – ou, melhor, Rei dos Clóvis, como todos preferiam ser chamados. Haja súditos.

Era o antídoto favorito para qualquer timidez crônica. Vestido de clóvis, nome derivado da palavra inglesa “clown", que significa palhaço, você se despe de sua personalidade corriqueira e vira um ser notado, apontado – e temido, até. Melhor de tudo, anônimo (a não ser que seja flagrado saindo de casa).

A fantasia de clóvis tinha muitas utilidades. A gozação era uma, talvez a principal. Porque era anônima. O clóvis enxerga o mundo com bastante clareza através de sua máscara de arame trançado – que, com o tempo e o suor, começa a cheirar mal. Muito mal. Mas o fedor da máscara é um preço bem barato a ser pago, porque ninguém consegue reconhecer o clóvis com facilidade.

Outra utilidade da fantasia era a paquera sem riscos. Se uma garota povoava seus sonhos mas parecia inacessível, por uma razão ou outra, a fantasia de clóvis podia ajudar na conquista. No mínimo, na aproximação. A figura do clóvis é imponente, vistosa, atraente pela própria curiosidade que desperta. E, disfarçando a voz, a pessoa fantasiada de clóvis pode se passar por qualquer um. Você consegue se chegar sem medo para aquela menina dos sonhos, convidá-la para saborear umas raspas de sorvete de groselha – um verdadeiro must do carnaval infantil no subúrbio dos anos 1960 – , ser bem recebido … e só depois se revelar.

Ou não, esqueça o sorvete. Se precisar tirar a máscara para degustá-lo, o gelado pode preceder uma enorme decepção e um consequente vexame. Melhor um conquistador mascarado e eternamente anônimo do que mostrar a cara e frustar as expectativas dela – e as suas. Melhor tomar refresco com canudo, aproveitando-se do furinho da máscara na altura da boca.

Mas ser clóvis também traz muitas desvantagens, dependendo do tamanho do “mascarado”. Existe entre os clóvis uma hierarquia a ser respeitada com rigor. A turma de clóvis menores – conte aí entre seis e 12 anos – não podia, em hipótese alguma, invadir o mesmo território dos clóvis maiores – de 13 anos em diante. A pena máxima era sempre uma sessão de bexigadas na cabeça e nas costas dos infratores, e a única saída era uma fuga rápida – e desonrosa.

Não se pode esquecer que os clóvis, além de divertidos, também metem medo. O que talvez deponha contra o sentido lúdico da fantasia. Mas é um fator que existe.

O terror máximo da garotada, porém, eram as Mortes, homenzarrões com máscaras de caveira, mantos púrpura e luvas pretas. Eles rondavam as ruas empunhando minicaixões numa das mãos e sininhos na outra. E todo mundo tremia se houvesse o risco de dar de cara com uma turma de Mortes, cujo prazer supremo era justo assustar as crianças às raias do desespero, geralmente até que elas começassem a berrar e a chorar de tanto medo. Eram uns sádicos.

Ainda que o carnaval de rua do subúrbio não tenha se modificado substancialmente através dos anos, o comportamento dos grupos de clóvis mudou. Assim como suas fantasias. Os clóvis passaram a complementar a indumentária com chapéus pontiagudos e cabeleiras de fios de ráfia. E sua performance na rua incorporou um ritual lúgubre, com senhas, palavras de ordem e mortes e ressurreições encenadas no asfalto quente.

Foi-se muito da inocência. Os clóvis atuais são mais um híbrido, uma criatura que de certa forma incorpora muito das Mortes (muitas máscaras de clóvis estilizam uma caveira), misturando gozação e pavor, agora com fantasias que parecem infladas com ar, bolas coloridas de plástico, em vez das bexigas de animal, sombrinhas, máquinas de fazer bolha e chapéus cada vez mais elaborados.

De todo modo, em meio a toda essa evolução da indumentária e dos acessórios, perdura a tradição dos clóvis – que, por sinal, nunca ultrapassa as fronteiras de determinadas áreas do subúrbio; predominantemente, partes do que hoje é a Zona Oeste (no passado, Bangu pertencia à Zona Rural do Rio Janeiro) e também um pouco da Zona Norte.

Os clóvis continuam sendo parte fundamental da essência do carnaval de rua da cidade. Tanto que desde 2012 são considerados patrimônio cultural do Rio.

José Emilio Rondeau

Uma exposição em Londres dedicada à fofura. A Geração Z descobre o cinema brasileiro, um trechinho depois do outro. Bora usar o template criado por Rick Rubin para fazer seu site? Um par de sugestões para quem prefere curtir o carnaval longe da rua. Livro lista os 50 maiores shows da história da música brasileira.

– Abriu em Londres uma exposição dedicada … à fofura! Em cartaz na Somerset House até 14 de abril, a mostra Cute enfoca o uso, as propriedades e a posição cada vez mais dominante da fofura na cultura, seja sob a forma de vídeos de bebês e gatinhos que compartilhamos nas redes sociais até a boneca Kewpie e, claro, a inescapável Hello Kitty.

– A Geração Z – aquela nascida entre 1997 e 2010 – está descobrindo o cinema nacional através dos “edits”, trechos curtos de filmes, de apenas alguns segundos, postados em redes sociais como o TikTok. Essas postagens costumam computar milhões de views, o que acaba gerando uma visibilidade grande para títulos lançados muito tempo atrás – como Eu Sei Que Vou Te Amar (1986), de Arnaldo Jabor – ou mesmo mais recentes. Daniel Rezende, diretor de Bingo: O rei das manhãs (de 2017) disse a O Globo que graças aos edits, “provavelmente mais pessoas assistiram (ao filme) nas últimas duas semanas do que em toda carreira (dele) no cinema e no streaming”.

– O produtor musical Rick Rubin – conhecido por seu trabalho com Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys e Johnny Cash – migrou para uma outra área de criação, pelo menos temporariamente. Ele bolou um novo template para websites, como parte do projeto Squarespace Icons. A ideia é viabilizar a criação sob medida de um template para o site de uma personalidade artística – e depois comercializar esse template. Assim, cada template teria a cara, o estilo e o prestígio de um artista diferente. Por exemplo, Björk também criou um template para seu site usando a plataforma Squarespace quando lançou o álbum Fossora, e optou por um estilo maximalista, farto em detalhes. Já no caso de Rubin o template ficou minimalista, clean.

– Quer um programa cultural (no ar condicionado!) para complementar os dias (quentes!) de festa do carnaval? Se você estiver em São Paulo, a Cinemateca oferece seis sessões gratuitas, até 11 de fevereiro, de filmes brasileiros cujo tema é o carnaval. Começa com Geruzinho, sobre o bloco sergipano Descidão dos Quilombolas, e tem até filmes infantis, como Carnaval dos Deuses, que discute a diversidade religiosa no contexto dos dias de folia. Enquanto isso, continua aberta ao público no CCBB do Rio de Janeiro Década dos Oceanos — 1ª Mostra Nacional de Criptoarte. Com curadoria de Márcio Harum e Byron Mendes, a exposição reúne trabalhos da primeira geração brasileira de artistas digitais que usam a plataforma blockchain para validar sua produção.

– Livro recém-lançado, escrito a quatro mãos pelo jornalista Luiz Felipe Carneiro e o pesquisador Tito Guedes, mergulha nos bastidores de shows antológicos que marcaram a música brasileira. Os 50 Maiores Shows da História da Música Brasileira traz detalhes de apresentações como a primeira e última vez que Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto repartiram o mesmo palco (em 1962), os derradeiros shows de Caetano Veloso e Gilberto Gil antes de partirem para o exílio, em 1969, a performance do Secos & Molhados no Maracanãzinho, em 1974, e chega até a parada final da recente turnê de reunião dos Titãs, no Rio de Janeiro.

PLAYLIST FAROL 69

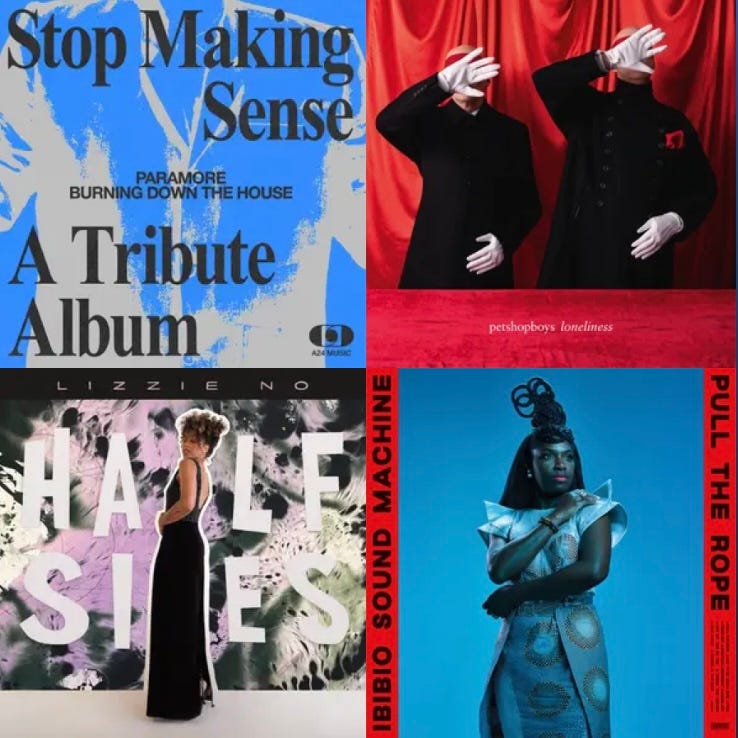

Paramore homenageia Talking Heads. O isolamento (com orquestras) do Pet Shop Boys. O rock rasgado com tons country de Lizzie No. O afro-futurismo dançável da Ibibio Sound Machine. O alt-pop desafiador de Julia Holter. Dan Auerbach produz Shannon & The Clams. O pop psicodélico de Jane Weaver. O synth pop do Bullion. Mistério e sombras de Vera Sola. E a despedida a Wayne Kramer.

Paramore – “Burning Down The House”– Recém-ganhador de dois prêmios Grammy, o trio americano participa de um álbum-tributo ao filme-show-disco Stop Making Sense, lançado pelo Talking Heads em 1984.

Pet Shop Boys – “Loneliness”– Amostra apetitosa do 15º álbum da veteranérrima dupla formada por Neil Tennant e Chris Lowe, Nonetheless, que vem recheado de arranjos orquestrais. O tema da música – isolamento – tem a ver com a época em que foi composta, o auge da pandemia.

Lizzie No – “Lagunita”– Cantora, compositora e guitarrista de Nova York, Lizzie faz um rock rasgado com algumas tinturas country que a aproxima da canadense Kathleen Edwards nesta faixa de seu novo álbum, o recém-lançado Halfsies.

Ibibio Sound Machine – “Got To Be Who U Are”– Afro-futurismo dos mais dançáveis, made in London, com vocais da nigeriana Eno Williams, parte do novo álbum do grupo, Pull The Rope.

Julia Holter – “Spinning”– Desafiador e por vezes desconcertante, o art-pop da cantora-compositora angelena a situa num território habitado também por Björk e Fiona Apple.

Shannon & The Clams – “The Moon Is In The Wrong Place"– Produzido pelo incansável Dan Auerbach, o quarteto californiano impulsiona seu sétimo álbum com bongôs hiperativos e guitarras distorcidas para falar de perdas profundas.

Jane Weaver – “Love in Constant Spectacle”– A faixa-título do novo álbum da cantora-compositora britânica, que sai em abril, é pop psicodélico produzido pelo mesmo John Parish que já trabalhou com PJ Harvey e Dry Cleaning.

Bullion – “Rare”– Projeto do produtor britânico Nathan Jenkins, o Bullion tem sonoridade típica de synth pop anos 1980, envolvente e irresistível, e aqui conta com a participação de uma de suas protegés, Carly Rae Jepsen.

Vera Sola – “Waiting”– Misteriosa e sombria, a cantora-compositora canadense cria um clima de country noir numa canção de dor de cotovelo que soa como se estivesse sendo transmitida de algum lugar dos anos 1950.

Wayne Kramer – “Revolution In Apartment 29" – São as trapaças do destino. Está pronto para ser lançado Heavy Lifting, o primeiro álbum desde 1971 assinado pelo MC5, o influente grupo de proto-punk e proto-grunge nascido em Detroit, Michigan, na década de 1960, em meio ao ativismo da então chamada ”Revolução Americana". É um projeto capitaneado por Wayne Kramer, guitarrista da formação original do grupo, e aguardado com compreensível ansiedade. Só que Wayne sucumbiu, na semana passada, a um câncer do pâncreas, aos 75 anos. O que vai acontecer com o novo disco? E que caminhos ele revelava para uma encarnação século 21 da banda co-fundada por Wayne? Para Kramer, os discos do MC5 jamais reproduziram o melhor do grupo, nem mesmo o ao vivo Kick Out The Jams (“podia ter sido gravado numa noite melhor”, reclamou). Seria, portanto, uma oportunidade de reparar essa falha, imagina-se. Na realidade, os discos individuais de Kramer mostraram um músico mais completo, com um lado mais eclético, como no álbum Citizen Wayne, de 1997, produzido por Don Was, onde ele até brinca sobre fazer revoluções ("enquanto uns trazem bazucas, outros refrescam o vinho”).

Ótima lembrança da nossa infância na Zona Rural!