Jean-Luc Godard e a revolução do cinema

Perdemos o gênio que estudou e idolatrou o cinema, que o conquistou, zombou dele, o desconstruiu e pelejou com ele

“Um filme consiste de um começo, um meio e um fim, embora não necessariamente nessa ordem”.

A frase de Jean-Luc Godard, o mestre do cinema morto essa semana em sua casa na Suíça, aos 91 anos, por meio de um suicídio assistido, bem descreve sua maneira de enxergar – e de fazer – filmes.

Crítico de cinema que transformou-se num dos diretores mais surpreendentes e desconcertantes de sua geração, um dos principais nomes da Nouvelle Vague francesa da década de 1960, o cineasta franco-suíço – "tesouro nacional”, segundo Emmanuel Macron, presidente da França – “mudou a forma do cinema da mesma forma que Bob Dylan mudou a forma da música”, como definiu Scott Derickson, diretor de sucessos pop como Doutor Estranho.

Assim como Dylan vem surpreendendo e confundindo fãs e detratores com sua determinação em não estacionar num mesmo lugar artístico por muito tempo, sendo capaz de encarnar a persona de um crooner de clássicos do cancioneiro americano tanto quanto lançar um disco de canções natalinas, dado a transformar seus sucessos em shows de tal forma que os torna quase irreconhecíveis, Godard, mantendo intacto seu amor pelo cinema clássico de Hollywood, pegou o meio de expressão artística de seu coração, “que ele estudou e idolatrava”, e “o conquistou, zombou dele, o desconstruiu e pelejou com ele”, como bem observou Justin Chang, crítico de cinema do Los Angeles Times.

Godard sempre olhou para a frente, para o futuro. Adotou novas tecnologias – fosse vídeo ou 3D – e sempre de forma revolucionária. Sobretudo, nos sacudiu, nos fez reagir, nos fez pensar através da maneira como manipulava a imagem em movimento – e as emoções que ela fazia aflorar.

Sair de uma sessão de um filme de Godard era o caminho certo para uma conversa noite adentro para se discutir significados, reações e assimilações de tantos desafios despejados pelo diretor no público. Ou, por outra, nas palavras de Elza Fernández-Santos, do El País, "a vida de Godard foi uma longa reflexão sobre o poder das imagens e a busca incansável do enigma de uma arte que, em sua opinião, só era inteiramente possível graças à imaginação do espectador”.

“Godard ajudou-nos a pensar e ver o cinema em sua história e a história através do cinema, e devemos afagar esse legado como um tesouro infinitamente precioso, com o qual nunca deixaremos de dialogar”, escreveu Marcos Uzel na mesma revista Cahiers de Cinema onde Jean-Luc trabalhou na juventude, antes de passar de pedra a vidraça.

Para mergulhar mais fundo:

Em setembro de 2019, a reportagem da mesma revista Cahiers Du Cinema de onde Godard migrou visitou o cineasta.

iPhone em punho, Jean-Luc refletiu “sobre sua obra e seu pensamento, reticular, progredindo por um encadeamento de citações, buscando precisão na edição de coisas distantes”.

À época, estava preparando um filme, cujo título provisório era Roteiro (Scenario, em francês).

A íntegra da entrevista está disponível online, na compra da edição 759 da revista.

E mais …

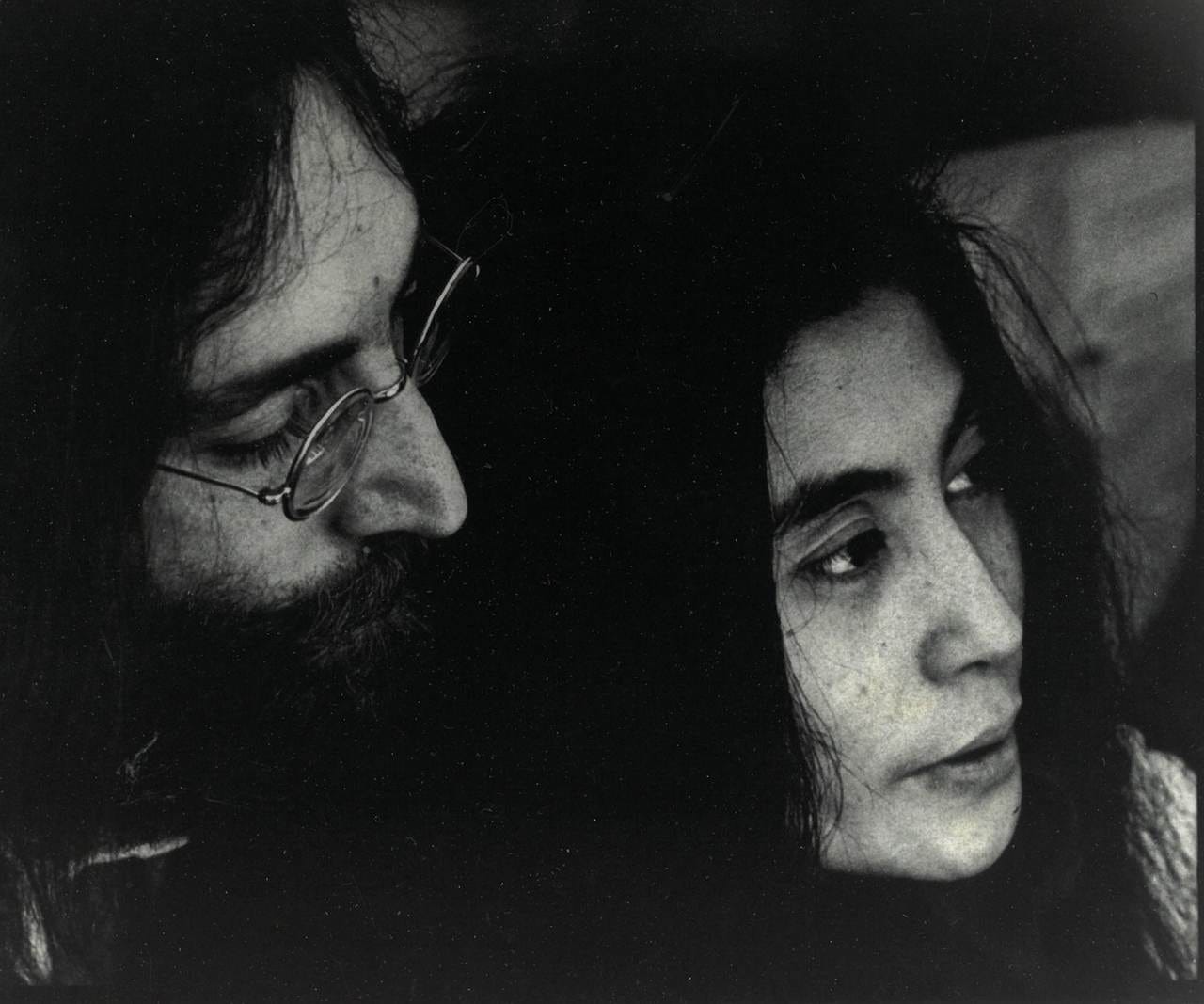

John e Yoko pelas lentes de Luiz Garrido – livro 'Um Defeito de Cor’ inspira exposição - o sci-fi de ‘Peripheral’- ‘Blade Runner’ vira série da Amazon – histórias em seis palavras - Elton John se despede dos palcos

– Vinte e sete fotos em preto e branco de John Lennon e Yoko Ono, feitas pelo fotógrafo carioca Luiz Garrido em 1969, durante a lua de mel do casal em Londres, Paris e Amsterdã, serão expostas pela primeira vez no Rio de Janeiro. Primeiro, a mostra John Lennon e Yoko Ono – Honeymoon for Peace esteve no Carcará Photo Art, em São Paulo, em 2020. Agora, ela fica até 25/9 na galeria samba arte contemporânea, no Fashion Mall, no Rio de Janeiro. As fotos capturam a intimidade de John e Yoko e mostram até Lennon escrevendo o que seria a letra de “Give Peace a Chance”.

– Também no Rio de Janeiro – desta vez, no Museu de Arte, o MAR –, quatrocentas obras (desenhos, pinturas, vídeos, esculturas e instalações) de mais de 100 artistas negros recontam o livro Um Defeito de Cor, da escritora mineira Ana Maria Gonçalves, sobre a formação sociocultural do Brasil, vista através dos olhos da personagem Kehinde – africana sequestrada e jogada num navio negreiro, ao lado de sua irmã gêmea e sua avó, para serem escravizadas no Brasil – , que narra as revoltas e lutas pela liberdade, bem como a moda, a culinária, os cultos e as diferentes línguas, num espaço geográfico entre Salvador, São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro, Uidá e Lagos.

– O primeiro trailer de The Peripheral, a nova série de ficção-científicas dos mesmos criadores da futurista Westworld – Lisa Joy e Jonathan Nolan – dá uma amostra de como será essa adaptação do livro best-seller de William Gibson, que a Amazon exibirá a partir do final de outubro. É uma trama que interliga épocas diferentes – o presente e um futuro ultra-tecnológico – a partir da trajetória de uma moça de uma cidade pequena do interior, Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz, a Hit Girl de Kick Ass-Quebrando Tudo).

– E por falar em ficção-científica, a mesma Amazon anunciou essa semana a realização de uma série baseada nos filmes Blade Runner. Produzida por Ridley Scott, como aconteceu nos longas originais, a nova série se chamará Blade Runner 2099, consistirá de 10 episódios de uma hora de duração, cada, e saltará para o futuro – exatamente, 50 anos depois do ocorrido em Blade Runner 2049, o filme de 2017, estrelado por Harrison Ford e Ryan Gosling, que, por sua vez, foi ambientado 50 anos após os acontecimentos do filme original, de 1982. Silka Luisa, produtora de Iluminadas, série que a Apple TV + exibiu, estrelada por Elisabeth Moss e Wagner Moura, será a showrunner. Embora Ridley já tenha prontos o roteiro do piloto e a “bíblia” da série (o documento que reúne todos os detalhes que servirão de referência para a criação da série), ainda não há data de início das filmagens.

– Todo mês a revista Wired propõe a seus leitores uma brincadeira criativa: você conseguiria escrever uma história usando apenas … seis palavras? Cada mês é sugerido um tema novo: uma história contada apenas com emojis; uma história sobre uma receita futurista que deu errado; uma história sobre uma coincidência extraordinária. Os melhores resultados são publicados, inclusive as menções honrosas. O tema do mês? Viver para sempre.

– O derradeiro show de Elton John nos Estados Unidos, como parte de sua turnê mundial de despedida, será no Dodger Stadium, em Los Angeles, no domingo, 20 de novembro, com transmissão ao vivo pela Disney +. O estádio e Elton têm uma longa história: em 1975, ele se apresentou lá vestindo o uniforme do time de beisebol Dodgers – que faz ali sua casa – todo de lantejoulas.

Lado Z – Nas trincheiras do jornalismo musical, mundo afora, com José Emilio Rondeau

À noite com Jacira e Bob Marley no Copacabana Palace

Bob Marley veio ao Rio de Janeiro em março de 1980, época em que estava gravando o álbum Uprising.

Chegou ao aeroporto Santos Dumont, num jato particular, acompanhado de seu companheiro de banda – o guitarrista Junior Marvin – e de Jacob Miller, vocalista do Inner Circle, grupo de reggae também contratado do selo Island, criado por Chris Blackwell, o anglo pioneiro na indústria fonográfica jamaicana, que completava a turma visitante com sua esposa, Nathalie, ex-Alain Delon.

A visita fora organizada para badalar – com uma mega festa no Morro da Urca – o início das operações no Brasil da gravadora Ariola, que distribuiria aqui os discos de Marley, um astro de altíssimo quilate, e dava a largada com um naipe nacional de pesos-pesados que incluía Chico Buarque, Alceu Valença, Ney Matogrosso, Morais Moreira, Marina Lima e Milton Nascimento.

Como não havia planos de shows, apenas de aparições promocionais, como na festa, organizou-se uma coletiva de imprensa para que o Brasil pudesse conhecer melhor o gigante do reggae, cuja “No Woman No Cry” havia tornado-se megahit numa versão de Gilberto Gil, “Não Chore Mais”.

Agendada para 11h30 no Copacabana Palace, onde Marley e toda sua turma estavam hospedados, a coletiva deu chabu. Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro (e ainda mais naquele tempo), nenhum jornalista chegou na hora. Exceto Ricky Goodwin, ex-Jornal de Música e ali representando O Pasquim, o tabloide semanal de humor, cultura e mordaz crítica política (e isso ainda em plena ditadura militar). E Bob, muito puto da vida, tirou o time de campo.

Eu fui um dos retardatários, pautado para falar com ele para a Revista do Domingo do Jornal do Brasil junto com Maurício Valladares, que faria as fotos. A vergonha só foi superada quando soube que Bob iria jogar uma partida de futebol amistosa no campo de Chico Buarque no Recreio dos Bandeirantes. Maurício e eu poderíamos ir lá e cavar uma segunda chance de entrevistar o cara.

E assim fomos parar no campo do time Politheama, de Chico, num final de tarde, onde Bob pôde demonstrar que como jogador de futebol era o melhor artista de reggae do mundo. “O maior pereba”, descasca hoje Maurício, lembrando daquela pelada.

Numa pausa na partida, Marley sentou para tomar água e aproveitei a chance de me apresentar e tentar algo parecido com uma entrevista. Bob, no entanto, surpreendeu com a sugestão de uma conversa à noite, em seu quarto no Copacabana Palace.

E é aí que a história fica boa.

Meu filho, Bernardo, então com um ano e meio, tinha uma babá chamada Jacira – que era fã de Bob Marley e vinha acompanhando com enorme interesse as tratativas para a entrevista. Num momento de genialidade (ou de total privação de bom senso) surgiu, de estalo, a ideia: por que não levar Jacira ao Copacabana Palace, também? Em nenhum momento ocorreu que seria o cúmulo da falta de profissionalismo levar a babá do filho a uma entrevista, ou imaginar o que aconteceria se Jacira fosse barrada por Bob e tivesse que ficar esperando, sabe-se lá até que horas, pelo fim da entrevista. E lá fomos os três para o hotel na Avenida Atlântica.

Junior Marvin recebeu Jacira, Maurício e eu no quarto indicado e nos conduziu à suite onde estava Bob. Bateu na porta, identificando-se e chamando Marley de “skipper”, capitão. Mas quem abriu foi Jacob, com um baseado pendurado entre os lábios. Entramos e ele nos mostrou um monte de maconha sobre a mesa. “Erva”, disse, me entregando um pacote de papel, “e seda. Sirvam-se”.

Docemente constrangidos, recusamos o convite para degustar o que deveria ser ganja de altíssima qualidade e avistamos, reunidos em torno da cama da suíte, Bob Marley, tocando um bandolim dolorosamente desafinado, Jim Capaldi, baterista e co-fundador do Traffic, àquela altura já um carioca honorário (era casado com a ipanemense Ana desde a década anterior), tentando uma percussão com as mãos sobre os joelhos, e o jogador Paulo César Caju, que havia participado do amistoso no campo do Politheama. “Mandolin theme”, dizia Capaldi para Bob, enquanto Marley improvisava alguma coisa, antes de todo mundo cair na gargalhada.

Feitas as apresentações e encerrada a jam session meio desorientada, lá fomos eu e Bob para a entrevista formal que havia sido combinada. Acompanhada de Maurício, Jacira ficou sendo entretida por Jacob, que flertava com ela abertamente, mas com deferência e respeito totais. Jacira não falava uma palavra de inglês e Jacob, necas de português.

A entrevista com Bob não avançou como esperado, também por problemas de comunicação. Doidão e à vontade, pontuando as frases com “mon” e “tchu tchu”, Marley falava com forte sotaque e usando expressões tiradas do patois jamaicano – o inglês misturado com influências do linguajar das Antilhas – , tornando-se quase incompreensível. No entanto, como tudo estava sendo gravado, a esperança era de que a audição repetida da fala de Bob revelaria o que ele realmente estava respondendo.

Encerrada a conversa, antes de irmos embora, Jacira foi apresentada a Bob, que, assim como Jacob, encantou-se por aquela carioca engraçada, toda de branco, cabelo afro e sorriso contagiante. Maurício não pensou duas vezes e clicou Jacira com Miller (a baga entre os lábios) e Marley e, depois, ela com Bob, ele de bandolim em punho.

No dia seguinte, ao ouvir a fita da entrevista, confirmou-se a quase impossibilidade de se entender o que Bob havia dito e muito pouco acabou sendo aproveitado para a matéria pretendida. Ficou um texto impressionista, onde Bob era descrito como “um preto velho incorporado, absorto em profunda meditação herbal”.

Para Maurício, os dias com Bob renderam bem mais. Em especial, ali ele clicou uma foto que tornou-se um clássico instantâneo, onde os dreads de Marley parecem voar enquanto ele veste uma camisa do Santos.

Para Jacira, então, nem se fala. Até hoje estão penduradas em sua casa, no bairro do Corcundinha, nos arredores de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, suas fotos com Bob e Jacob.

Jacira tornou-se evangélica fervorosa, mas ainda lembra, com alegria e afeto, as horas passadas sendo entretida por dois mestres do reggae numa suíte do Copacabana Palace.

E você, tem alguma pergunta a fazer, alguma curiosidade a saciar, alguma dúvida a tirar? Escreva para jer.farol@gmail.com.

PLAYLIST FAROL 4

As colagens sonoras do baterista e produtor Makaya McCraven. Os solos entortados de Adrian Belew. Os duetos da cantriz Rita Wilson. O rock cósmico que vem de Nova York. O clima de faroeste latino dos Hermanos Gutiérrez. E a despedida de um ícone do jazz de Chicago.

The WAEVE – “Can I Call You” – Graham Coxon, guitarrista do Blur, uniu-se à cantora Rose Elinor Dougal, do trio feminino pop Pipettes, contemporânea dos veteranos do Britpop, num projeto onde ele se encarrega do saxofone e ela canta como se não tivesse passado um dia só desde 1982.

Adrian Belew – “a13”– Veterano de discos e shows de Frank Zappa, David Bowie, Talking Heads e King Crimson, o guitarrista Adrian chega a seu 25º álbum individual (onde toca todos os instrumentos) mantendo a capacidade de combinar apelo pop a solos entortados que não deixam dúvida quanto a sua autoria.

Carson McHone – “Hawks Don’t Share” – Texana, Carson faz Americana com inflexões classic rock e potência de power pop em seu terceiro álbum, Still Life.

Makaya McCraven – “Seventh String” – Um dos destaques atuais do jazz contemporâneo, o baterista e produtor americano Makaya passou sete anos gravando o material que compõe seu quarto álbum solo, o recém-lançado In These Times, para depois editá-lo de forma surpreendente, criando colagens como esta, onde a percussão frenética interage com um fundo musical quase meditativo.

Madison Cunningham – “Hospital”– Cantora e guitarrista, a californiana Madison trafega por um território muito familiar aos fãs de Sheryl Crow e faz um pop-rock contagiante onde seu dedilhado elegante lembra, de certa forma, o de George Harrison.

Color Green – “Warbling Sky”– Rock cósmico feito pela dupla formada pelos nova-iorquinos Noah Kohll e Corey Madden em seu álbum de estreia, com raízes profundamente fincadas nos anos 1970, mas com um tanto de Stone Roses aqui e ali.

Rita Wilson – “Fire”– Nem todo mundo sabe que Rita, além de atriz, também canta. Aqui, ela regravou com Elvis Costello um clássico de Bruce Springsteen para seu álbum de duetos.

Hermanos Gutiérrez – “Tres Hermanos”– Produzidos e acompanhados pelo incansável Dan Auerbach, dos Black Keys, os irmãos Alejandro e Estevan (baseados em Zurique, são filhos de uma equatoriana e um suíço) criaram um clima de faroeste latino encharcado de eco para seu quinto álbum, El Bueno Y El Malo, que sai em outubro.

Al Di Meola, John McLaughlin, Paco de Lucia – “Splendido Sundance”– Em dezembro de 1980, Al, John e Paco se apresentaram no Warfield Theatre, em São Francisco, onde registraram seus dois shows lá. O de sexta-feira saiu em disco, meses depois, e eletrizou os ouvintes das gravações tanto quanto os que testemunharam ao vivo esse encontro de gigantes do violão, desafiando-se continuadamente num misto de diálogo musical sofisticado, inspiradíssimo, e duelo de dedilhados e velocidade. Agora, sai um novo álbum, com o show feito no sábado, igualmente cintilante.

Ramsey Lews Trio – “Slipping Into Darkness” – Essa semana perdemos um ícone do jazz de Chicago, um pianista sempre disposto a explorar novas possibilidades, tendo incorporado elementos de pop, gospel, rock (ele regravou "A Hard Day’s Night, dos Beatles) e soul funkeado a seu repertório, como nessa versão de uma música do grupo War, para qual escolheu tocar não um piano de cauda, mas um Fender Rhodes elétrico.

Ouça a playlist clicando aqui.